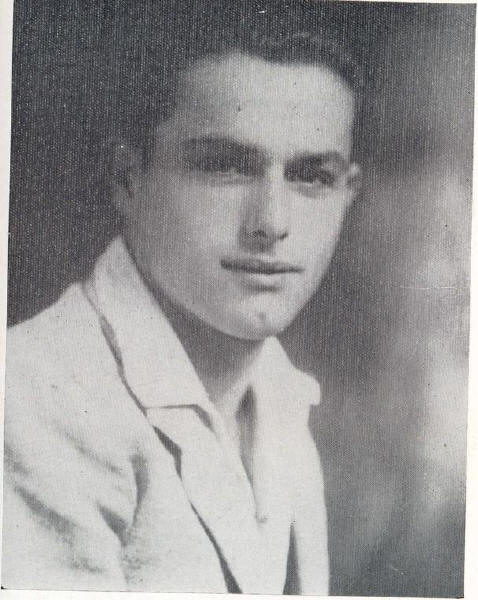

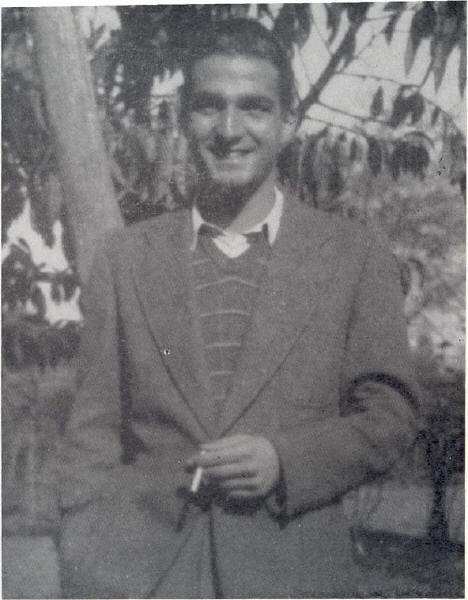

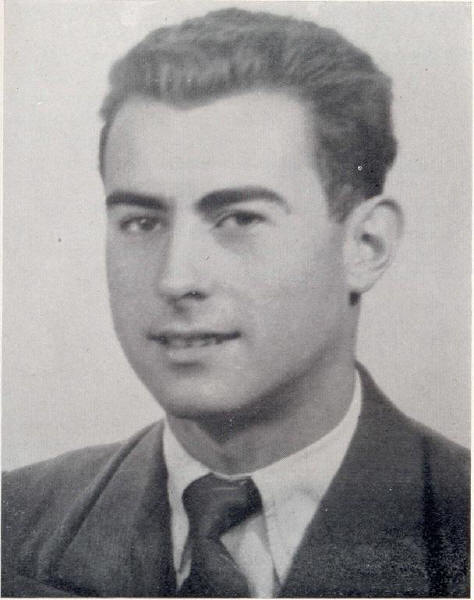

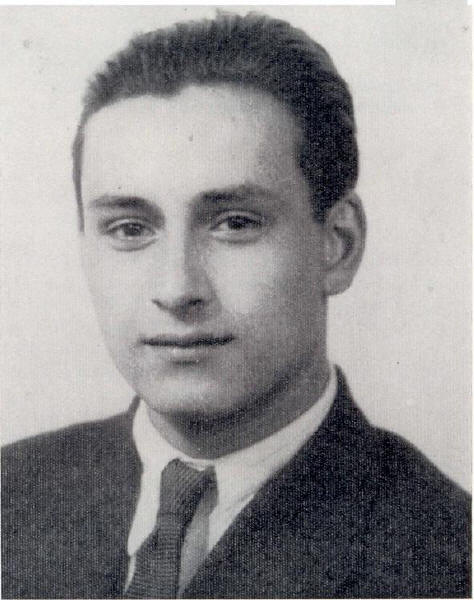

Partendo dall’alto a sinistra – Gino Parenti – Giuseppe Tendola (Vilmo) – Luciano Righi – Luigi Amedeo Giannetti – Nino Gerrini – Ubaldo Cheirasco -Angelo Trogu – Domenico Mosti –

INTRODUZIONE

di M. T. Mori

I fatti di Valmozzola del Marzo ’44 costituiscono uno dei primi avvenimenti di larga risonanza nella storia dello sviluppo delle formazioni partigiane in provincia della Spezia (1). L’episodio si svolse in due tempi, di cui uno fu la drammatica conclusione dell’altro: l’assalto al treno nella stazione di Valmozzola da parte dei partigiani del gruppo Betti il 13 Marzo, e la rappresaglia nazifascista che ne seguì, portando qualche giorno dopo alla fucilazione di sette «ribelli ».

Il gruppo Betti era nato nella Val Ceno spontaneamente, e in un primo tempo senza alcun intervento diretto da parte di partiti antifascisti, essendosi formato intorno alla figura di Mario Betti, uomo di cui ancor oggi è sconosciuto il vero nome, quasi sicuramente proveniente dal Piacentino e che si trovava nella zona fin dal mese di Dicembre. (2)

1) Valmozzola è precisamente in provincia di Parma; ma l’episodio di cui si tratta si inserisce a buon diritto nella storia delle formazioni partigiane che avevano come riferimento politico e organizzativo gli esponenti antifascisti e il C. L. N. della Spezia.

(2) Mario Betti aveva già partecipato allo scontro che si era svolto ad Osacca contro reparti fascisti qualche tempo prima.

Dotato di carattere autoritario e coraggioso, aveva raccolto intorno a sé un piccolo numero di uomini del luogo che per un certo periodo agirono autonomamente, preoccupati soprattutto di sopravvivere all’inverno procurandosi armi, cibo, vestiario.

Alla fine del febbraio del ’44 la banda entrò in contatto con i partiti del C. L. N. della Spezia che incominciò ad inviare armi e uomini. Questi ultimi erano per lo più giovani renitenti alla leva od esponenti dei partiti di sinistra che l’attività antifascista in città aveva ormai compromesso. (3)

L’arrivo degli spezzini, se da un lato ingrossò notevolmente il gruppo portandolo a circa 60 elementi, d’altro canto pose subito problemi di prim’ordine quali la necessità di amalgamare le due componenti della banda, quella cittadina e quella locale, e di darle una corretta impostazione politica. Si trattava di uomini di estrazione e sensibilità diverse: in prevalenza erano lavoratori e studenti molti dei quali abituati alla disciplina ed alla lotta, politicamente coscienti; vi erano poi alcuni contadini, tradizionalmente Un po’ chiusi e legati al loro mondo. Si incontravano quindi diverse esperienze sociali e, soprattutto, diversi modi di intendere l’impostazione da dare alla stessa guerriglia.

Mario Betti era certo un antifascista generoso e pronto al sacrificio; ma la sua formazione mentale (e la sua stessa scelta individuale di organizzare una banda sui monti) lo portava ad una concezione della lotta più militare che politica, più basata sull’impulso e sul prestigio personale che sulla maturazione politica dei suoi uomini. (4)

(3.) Vi erano tra gli altri Mario Portonato (Claudio) e Paolino Ranieri (Andrea), che in futuro diventeranno commissari politici nella Brigata « Ugo Muccini» della IV Zona Operativa.

Al contrario per gli antifascisti della città (tra cui alcuni sperimentati militanti del partito comunista), condurre una guerra partigiana contro il nazifascismo voleva dire innanzi tutto mettere alla base di questa guerra taluni obiettivi politici chiari e precisi.

I primi giorni di Marzo furono dunque dedicati in gran parte alla discussione ed alla riorganizzazione; fatti questi che non mancarono di produrre immediatamente alcuni effetti: all’interno della banda fu per esempio eliminato, alla mensa, il tavolo <<speciale >> dei comandanti, conformemente all’idea che un esercito popolare basa la propria compattezza sull’uguaglianza e sulla solidarietà e non sui gradi o sul numero delle stellette.

Si arrivò così al 13 Marzo del ’44. (5)

Circa una ventina di patrioti partirono da Mariano, base del gruppo, per requisire del grano ad uno dei tanti ammassi della zona. Compiuta l’azione il carico venne inviato alla base con una scorta: una quindicina di partigiani con il comandante Betti decise invece di dirigersi a Valmozzola per prelevare il capostazione repubblichino. Se poi fosse passato un treno, non si sarebbe persa l’occasione per fermarlo, dato che i treni della linea La Spezia Parma erano spesso frequentati da militari di ogni genere. (6)

(4) Questa concezione è esemplificata dal fatto che il comandante faceva sfilare ripetutamente i suoi venti uomini sulla cima del monte sovrastante Bardi in modo che sembrassero molti e… spaventassero i militi che dalla cittadina potevano vederli.

(5) L’unico episodio di rilievo nel frattempo era stato l’assalto al presidio di Roccamurata.

(6) Da quanto si è detto risulta perciò che i partigiani non erano a conoscenza della presenza sul treno dei due renitenti prigionieri, come pare invece dalle precedenti pubblicazioni Sull’ argomento

« Presa la decisione partimmo per Valmozzola. All’inizio della strada che porta alla stazione scorgemmo la sentinella che, non appena ci avvistò, fuggì a dare l’allarme. Gli ultimi duecento metri che ci dividevano dalla stazione li facemmo di corsa in quanto avevamo notato la presenza del treno La Spezia – Parma.

Arrivati sul marciapiede, davanti al treno, Betti e altri partigiani, notato che tra le prime carrozze ven’era una riservata ai militari, salirono per intimare loro di scendere senza sparare perché circondati. L’avviso non fu accolto ma anzi da parte di un milite venne esplosa contro il Betti una bomba a mano. Da questo momento iniziò l’attacco da parte dei partigiani. Ebbe luogo una breve sparatoria (circa dieci minuti) fino a quando dall’interno la maggior parte dei militari decise di scendere e di arrendersi. Si fecero prigionieri una quindicina fra fascisti e tedeschi. Tra i militari c’erano inoltre i due renitenti prigionieri che stavano per essere trasportati a Parma. Il capostazione non riuscimmo a prenderlo, perché mentre si svolgeva l’azione era riuscito a fuggire» (7). Particolare grottesco: nonostante che i partigiani si fossero fermati alla stazione per qualche tempo, nessuno fece caso al comandante Betti ucciso e lasciato morto sul treno.

Il gruppo rientrò a Mariano nel primo pomeriggio. Prevedendo un rastrellamento, venne immediatamente deciso lo sganciamento. Dei prigionieri alcuni vennero rilasciati, altri giustiziati dopo regolare processo. I due renitenti liberati si unirono al gruppo. (8)

(7) Testim. di Bassano Ezio (Romualdo) e Mario Fortunato (Claudio ).

(8) Per lo sganciamento la banda si divise indue parti: l’una, formata prevalentemente da locali, non resse alle difficoltà e si sbandò, l’altra riuscì a portarsi in VaI Noveglia.

La notizia dell’impresa di Valmozzola ebbe immediata risonanza nella zona. Altrettanto immediata fu la risposta nazifascista. Qualche giorno dopo otto partigiani sorpresi in una capanna del monte Barca vennero fucilati nella stessa località dove si era svolto l’assalto al treno: rappresaglia feroce, messa in atto dalla famigerata X Mas per dimostrare che non lasciava «invendicati i suoi caduti ».

Il piccolo gruppo del monte Barca si era formato in seguito ai contatti stabiliti da parte di un comunista sarzanese, Dario Montaresi (Brichè), con Edoardo Bassignani (8 bis), vecchio antifascista (durante il ventennio aveva subito il confino), che già da alcuni mesi ospitava tre russi ex-prigionieri in casa sua, in località Merizzo. Qui si era portato il Montaresi; dopo qualche giorno erano incominciati ad arrivare alcuni giovani inviati dal C.L.N.: si era così formato il gruppo che a fine mese si sarebbe trasferito sul monte Barca.

Nel breve periodo della sua esistenza il nucleo partigiano si era dedicato prevalentemente a risolvere i problemi primari per ogni banda al suo nascere, quali la necessità di procurarsi cibo e armamento da un lato, di instaurare buoni rapporti con la popolazione dall’altro. Di quest’ultimo problema Brichè, che aveva le funzioni di commissario politico, si preoccupava costantemente: era giunto ad affittare una stanza nel paese di Collesino, per guadagnarsi la fiducia degli abitanti attraverso la conoscenza reciproca. Era in poco tempo riuscito a farsi <<accettare >>. (9)

(8 bis) Il Bassignani, nato il 13-7-1910, verrà poi fucilato dai nazifascisti il 3-2-‘1945’ in località Merizzo (Comune di Villafranca Lunigiana).

(9′) Testimonianza dello stesso << Brichè >>.

Riuscire a rompere il muro di indifferenza o addirittura di ostilità che divideva i partigiani dalla gente del luogo non era comunque un compito facile in questa prima fase della formazione di nuclei ai monti: si trattava per lo più, in Lunigiana, di contadini piccoli proprietari, tradizionalmente al di fuori da ogni fermento sociale, certo pronti alla generosità ma altrettanto istintivamente portati alla tenace difesa del proprio interesse personale dalla comprensibile paura di perdere la piccola, frazionatissima proprietà. A Bagnone bastava la puntata di due partigiani mal vestiti e non sbarbati scesi a comprare da mangiare per suscitare diffidenza, risentimento, sospetto (lO). Diverso era stato il caso di Merizzo, dove già da tempo era esistito un gruppo di antifascisti: qui i tre russi avevano vissuto per mesi indisturbati ed anzi aiutati in ogni modo da gran parte della gente del posto.

Il gruppo del monte Barca non ebbe ad ogni modo il tempo di risolvere meglio questi problemi. Il 14 Marzo, mentre il commissario politico Brichè era sceso alla Spezia per i consueti contatti, la banda venne sorpresa nel suo rifugio, probabilmente in seguito ad una spiata, da un plotone del battaglione S. Marco. Due giovani, tra cui un russo, furono uccisi sul posto: uno riuscì a fuggire (1l), gli altri vennero tradotti a Pontremoli. Di questi, otto vennero fucilati a Valmozzola il 17 Marzo 1944; uno, Mario Galeazzi, fu graziato all’ultimo momento.

Non ci si sofferma sullo svolgersi particolare di questi

(lO) Testimonianza di « Briché ».

(11) Si tratta di Ernesto Parducci (Giovanni), unico sopravvissuto del gruppo. Del gruppo faceva anche parte Giuseppe Castagnola (Paolo) che il giorno 13 era stato inviato in missione presso Edoardo Bassignani, per un incarico affidatogli dal Parducci.

avvenimenti perché sono sufficientemente documentati nelle testimonianze riportate in questa pubblicazione. (12)

L’esposizione degli avvenimenti del 14/17 Marzo 1943 apre la strada ad alcune considerazioni di carattere più generale.

La formazione del gruppo Betti, l’episodio dell’assalto al treno e la successiva rappresaglia nazifascista sono momenti di rilievo nel quadro dai contorni ancora incerti e confusi delle origini e del primo sviluppo delle bande partigiane in provincia della Spezia e in Lunigiana.

La banda di Betti, nata spontaneamente intorno alla figura di un antifascista particolarmente energico e intraprendente, è l’esempio (individuabile in molte parti d’Italia nel periodo dell’inverno 1943,/44) di tipico gruppo partigiano nato dopo 1’8 Settembre al di fuori del controllo dei partiti, che però ad un certo momento trova proprio nell’incontro con i rappresentanti dei partiti e delle loro organizzazioni clandestine l’avvio a darsi una più solida struttura, sia militarmente che dal punto di vista della maturità politica, parallelamente alla crescita numerica. Quando fu deciso l’assalto al treno di Valmozzola, il 14Marzo del ’43, questa struttura era ancora ben lontana dall’essere raggiunta per la banda in questione: basti pensare all’assoluta impreparazione tecnica con cui si arrivò all’azione, e all’assoluta mancanza di coordinamento che lo caratterizzò (la vicenda del comandante lasciato morto su di un vagone senza che nessuno se ne accorgesse ne è d’esempio).

Solo da poco tempo, del resto, il gruppo era venuto

(12) Gran parte di queste testimonianza riguardano Uba1do Cheirasco, una delle vittime, che era un po’ il capo spirituale del gruppo per sensibilità e preparazione politica (era, come il padre, socialista).

in contatto con il Comitato Militare del C. L. N. spezzino che aveva incominciato ad inviare uomini (soprattutto operai della città) e materiale. L’improvvisazione e la spontaneità dell’azione di Valmozzola (elementi che troviamo molto spesso in questo primo periodo della guerra partigiana), se ne costituiscono la caratteristica precisa, non ne diminuiscono però l’importanza decisiva. La risonanza che ebbe fu certamente in gran parte dovuta alla bestialità della reazione nazifascista; ma dal punto di vista politico e militare era comunque non solo giustificata ma utile un tipo d’azione dimostrativa e d’effetto che, facendo giustizia di ogni ipotesi attendista, fosse d’esempio e di incitamento. Ai primi del mese, del resto, già gli scioperi compatti della classe lavoratrice spezzina erano stati uno straordinario banco di prova per l’antifascismo, e la combattività e l’unità di questa classe necessitavano di essere adeguatamente sostenute con l’impulso alla lotta armata sui monti contro ogni tentazione all’accordo od al rinvio.

Poco importa dunque cercare di stabilire se i partigiani erano al corrente della presenza dei due renitenti quando presero la decisione di assalire il treno o se la coincidenza è stata casuale: quello che più conta è che si trattava di un’azione possibile e che perciò fu fatta, in un momento in cui bisognava dimostrare che il movimento partigiano esisteva ed era pronto a prendere l’iniziativa contro il nemico.

Questa valutazione non può cambiare pur tenendo conto delle conseguenze dolorose e sproporzionate che l’azione causò. A prescindere dall’imprevedibilità di quelle conseguenze non si ponevano alternative possibili e reali per chi non limitasse l’analisi della situazione al momento ma tenesse conto delle prospettive generali.

Riguardo poi alla vicenda degli otto partigiani del monte Barca, si trattò senza dubbio di una perdita tra le più gravi nel primo periodo di sviluppo delle formazioni nello spezzino, nell’alta Lunigiana e nelle valli vicine dell’Appennino ligure-emiliano. I nazifascisti contavano di stroncare con rappresaglie esemplari il movimento sul suo nascere e, soprattutto, contavano di spezzare, con il terrore e l’intimidazione, qualunque tipo di solidarietà da parte della gente dei paesi.

Era un’ipotesi che aveva certamente una sua logica oggettiva; ma che finì inevitabilmente per ritorcersi contro chi l’aveva perfidamente calcolata.

DUE DOCUMENTI DEL 1945

COMUNE DELLA SPEZIA

Segreteria Generale

N. 18050 6 dicembre 1945

Al Sindaco di Valmozzola

Mi riferiscono che esiste, conservato negli archivi di codesto comune, un documento scritto su carta intestata «Stazione di Valmozzola» contenente le seguenti parole:

«Questa mattina alle ore 7 sono stati fucilati sette banditi. Disponete per il ritiro delle salme. Gli ufficiali della X sono vendicati ».

Il Signor Longoni, impiegato della Cassa di Risparmio della Spezia, anche su richiesta di un ufficiale della Marina, si reca costì allo scopo di ottenere la provvisoria consegna del documento, onde fame la riproduzione fotografica, con l’impegno di restituire l’originale a codesto Comune.

Si chiede, per l’esperimento della inchiesta amministrativa ed eventualmente giudiziaria che si sta conducendo in proposito e su richiesta dei parenti dei fucilati qui residenti, che codesta amministrazione voglia acconsentire a quanto sopra, con le garanzie del caso per la restituzione del documento.

Il V. SEGRETARIO GENERALE

Paita

IL SINDACO

F.to: Bronzi

Per copia conforme.

COMUNE DI VALMOZZOLA

lì, 8 dicembre 1945

Al Sindaco di La Spezia

In risposta alla lettera contro indicata del 6 corrente mese N. 18050 con la quale si fa richiesta del documento originale rilasciato a questo Podestà per la comunicazione della fucilazione di sette banditi eseguita a Valmozzola il 17 Marzo 1944 dal comandante della X Flottiglia Mas, comunico che il documento stesso non è più reperibile presso questo ufficio in dipendenza di eventi bellici , ed anche perché il documento stesso non era un documento d’ufficio, ma semplicemente un foglio volante, e per tanto non regolarmente archiviato.

p. IL SINDACO IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to: Illeggibile F.to: Illeggibile

Per copia conforme all’originale.

IL GRUPPO DI MONTE BARCA IN UNA TESTIMONIANZA DEL 1945

Angelo Trogu

Sul Monte Barca, uno degli ultimi contrafforti delle Alpi di Succiso, solitudine. Interminabili castagneti scheletrici, foglie marcite, pioggia e vento a fischiare fra gli alberi. S’era pochi in Marzo: e in quei giorni grigi, nell’essiccatoio quasi sulla cima, attorno al fuoco, ad asciugare le vesti o a preparare il misero pasto.

Solitudine: lo sguardo, a valle, ci collegava alle nostre case, al viso della dolorante madre, alle cose care dell’abitudine. Qui un mondo greve nella natura; le pareti squallide nel sasso vivo, il legno rozzo, due panche primitive, il fuoco che dava fumo sotto il cielo nero dell’essiccatoio, e il vento, un vento freddo di acqua che penetrava, fra le ardesie sconnesse, fra le vesti, fra le membra raccolte.

Si parlava di lotte, di battaglie, di mondi, di fratelli, di pace, di promesse; si parlava di case in pena, di madri, di affetti; si parlava…

Con noi due russi, hanno gli occhi fissi, distratti; non possono parlare la nostra lingua e pensano ad altre cose. La giornata uggiosa dà ai nervi, accresce la nostalgia, si fiacca nel forzato riposo.

Intanto mentre si dicevano parole sommesse, alle falde del monte la «decima» preparava !’inganno, la « spia» aveva detto che sul Monte Barca, al gradile, c’erano pochi sbandati, una decina; bastava improvvisare la sorpresa. E la « decima », scottata a Valmozzola, da due giorni meditava vendetta, vendetta senza sangue, per avere sangue.

All’essiccatoio di Monte Barca si attendeva che l’acqua bollisse per fare la polenta; i ribelli sdraiati sulle foglie secche si rizzano di scatto: un colpo di fucile!

Siamo circondati e non abbiamo il tempo di pensare: Giannetti esce sulla porta e viene freddato da cento colpi; uno fugge, Giovanni, è ferito, ruzzola nel burrone, si salva; Righi è ferito ad una gamba; gli altri nell’attimo prigionieri. La sorpresa ha impedito ogni difesa.

La <<decima>> ha bottino d’uomini: sei giovani spezzini, i due russi e uno ferito: Righi. Ma Righi cammina male, zoppica dolorante. Che fare? Secco è l’ordine: uccidere!

E Righi viene lasciato ai piedi di un castagno con diciassette colpi dal tenente Pontremoli. A La Spezia gli altri per gli interrogatori.

Ciò che risponderanno i giovani alle sevizie umane e alle torture è storia ed è poesia: Trogu – Cheirasco Tendola – Parenti – Mosti – Gerini, son giovani ed eroi.

Fra i carnefici vi sono giovani della stessa età e delle stesse terre. Tanti di essi oggi, indisturbati, battono i margini delle nostre vie; nel loro cuore non c’è il rimorso per tanti delitti?

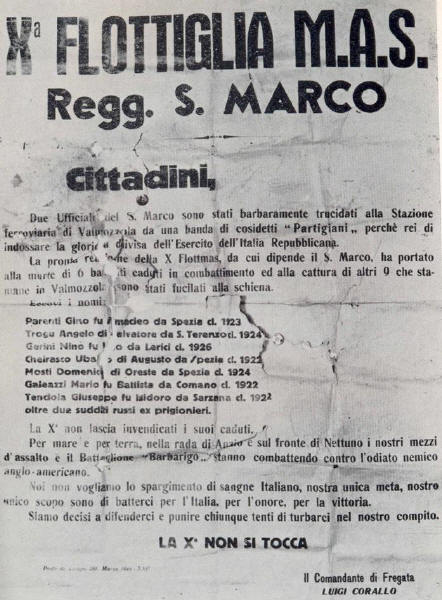

E la <<decima >>, sui giornali, rivendicava l’atto delittuoso come impresa guerresca, e lo alterava.

<< Due ufficiali della San Marco sono stati barbaramente trucidati alla stazione di Valmozzola da una banda di così detti partigiani, perché rei di indossare la gloriosa divisa della Marina Italiana. La pronta reazione della “x Flottiglia Mas” ha portato alla morte di undici banditi caduti in combattimento ed alla cattura di altri nove, dei quali otto, ieri mattina in Valmozzola, sono stati fucilati >>.

<<La X non lascia invendicati i suoi caduti >>.

A Valmozzola il 17 Marzo 1944, nella stazione ove quattro giorni prima altri compagni avevano compiuto il gesto audace, i sei giovani patrioti, senza un pianto, colpiti dal piombo fratricida si rovesciarono inerti sul suolo della Patria, ad arrossarlo.

Il Vescovo di Pontremoli scriveva: << Morirono sorridenti, la loro morte ha sapore di martirio >>.

Le famiglie, uno ad uno, nella fossa comune, li hanno ritrovati e li hanno pianti; ma il pianto si ravviva col dolore quando nelle nostre contrade si urta lo sguardo con quelli che furono carnefici, ed oggi sono liberi.

Dalla « Parola del Popolo» del 18 Agosto 1945. Giornale settimanale della Federazione del P. C. di La Spezia

LETTERA – TESTIMONIANZA DI UN COMMISSARIO POLITICO

di Dario Montaresi

Giuseppe « Vilmo » Tendola

Io sottoscritto Montaresi Dario (Brlchè) Commissario Politico della Prima Divisione Liguria, Brigata d’assalto Garibaldi « Ugo Muccini », dichiaro:

Verso il 24 Febbraio 1944 fui inviato dal Comitato di Liberazione Nazionale di La Spezia a Merizzo per costituirvi un gruppo di partigiani. Raggiunta la località trovai già alcuni partigiani; dopo pochi giorni il gruppo raggiunse il numero di 14, fra i quali il giovane studente Cheirasco Ubaldo della classe 1922.

Rimasi sul posto parecchi giorni, e dalle conversazioni che ebbi con Lui si rivelò subito giovane sincero, riflessivo, di carattere fermo e deciso per la lotta partigiana.

Sentiva repulsione per tutto ciò che era ingiusto, e con la sua calma e riflessiva parola sapeva infondere nei suoi giovani compagni dei monti il senso di bontà che sfociava dalla sua anima.

Con generosità e coraggio Egli, studente, seppe affiancarsi ai giovani per la lotta anti-fascista, con i quali divideva i disagi della vita partigiana per conquistare la libertà, che riteneva suo preciso dovere.

Dalle conversazioni che ebbi con Lui ne trassi l’impressione che fosse orientato verso il partito socialista. Si manifestò sensibile ai disagi dei compagni, pronto ad alleviarli in tutto ciò che gli fosse stato materialmente possibile. Ricordo che in una riunione del gruppo feci presente la precaria situazione del distaccamento, ed il Cheirasco con spontanea naturalezza versò la somma di denaro facendo presente che avrebbe fatto il possibile per dare ulteriori aiuti.

Sobrio in tutte le Sue manifestazioni, seppe acquistare sui giovani compagni partigiani quell’ascendente e quella simpatia che gli permettevano di confortarli e mantenere viva la visuale della redenzione.

Fu catturato, unitamente ai suoi compagni, da elementi della X Flottiglia Mas, il 14 Marzo del 1944 dopo combattimento, e mi risulta che durante il breve periodo di prigionia, malgrado le sevizie patite, il Suo contegno fu dignitoso ed eroico, ed il Suo labbro muto.

Il mattino del 17 Marzo, veniva fucilato a Valmozzola, nel luogo stesso dove poco tempo prima gli animosi partigiani avevano fermato un treno e liberato dei patrioti prigionieri.

La Spezia, 15′ Giugno 1946

RICORDO E TESTIMONIANZA DI UN GRAZIATO

di Mario Galeazzi

Luciano Righi

Eravamo un gruppo composto di tredici partigiani, dei quali tre russi fuggiti dai campi di concentramento, ed avevamo preso posto a Monte Barca di Bagnone in una vecchia casetta costruita in pietre a secco che un tempo aveva servito da essiccatoio. Era situata in un punto boscoso abbastanza nascosta.

Il Commissario politico Brichè (Dario Montaresi) era assente, e prima di partire ci comunicò che fra qualche giorno sarebbero dovuti arrivare rinforzi ed armi, per poi abbandonare quella località.

Erano le ore 13 del 14 Marzo del 1944 e stavamo consumando il solito pasto frugale che si componeva di un piatto di minestrone o di polenta.

La giornata era rigida ed il compagno di guardia sulla porta della baracca ogni tanto rientrava per prendersi Un poco di ristoro. Tutto ad un tratto questi, sparando colpi di rivoltella, scappava buttandosi giù da una gola del monte. Seppi poi che, per quanto ferito, riuscì a salvarsi.

Impugnammo allora le poche armi che avevamo, (due fucili mitraglia tori , un mitra e tre moschetti) e combattemmo 22 minuti fino all’esaurimento delle munizioni. Ricordo che il Cheirasco aveva imbracciato un moschetto.

Fummo circondati da 40 uomini della Mas, ed il bilancio dopo il combattimento fu il seguente:

Morti in combattimento due russi e il partigiano Gianetti Luigi; feriti tre partigiani ed un russo.

Uno dei partigiani feriti, il Righi Luciano, fu brutalmente ucciso lungo il percorso perché, per quanto ci fossimo impegnati di trasportarlo a braccia, i << coraggiosi >> militi della X Mas temevano qualche imboscata avvicinandosi il tramonto.

I superstiti, sette partigiani, compreso il sottoscritto e due russi, fummo condotti a Bagnone e da qui alle prigioni di Pontremoli, dove ci misero in celle separate. L’interrogatorio venne fatto dal Ten. Bertozzi, da un altro Tenente di cui non conosco il nome, dal Maresciallo Gargano e dal Sergente Costa. Alle domande intercalavano botte per costringerci a parlare. Avevano come strumenti di tortura un cavo di corda con nodi, un pugnale col quale ci ferivano il petto e le spalle, e con le sigarette accese ci bruciacchiavano la pelle. Il mattino dopo, a mezzo camion tedesco, fummo trasportati alle carceri di Migliarina (La Spezia) e messi ancora in celle separate contigue.

Fummo interrogati nuovamente, ma questa volta da due ufficiali tedeschi ed anche qui picchiati, in special modo i due russi.

Nella serata il Cappellano della X Mas Don Bianco di Asti ci confessava preparandoci alla morte. Il mattino dopo, e precisamente il 16 Marzo, ci ricondussero con il solito camion a Pontremoli, dove, a differenza delle altre volte, ci riunirono in una unica cella.

Per la prima volta, dopo l’arresto, mangiammo un pezzetto di pane che i nostri aguzzini ci porgevano alla bocca, poiché avevamo le mani legate dietro alla schiena con filo di ferro. A Pontremoli ricevemmo la visita del Vescovo e di altri sacerdoti, i quali ci comunicarono l’intervento del Vescovo presso le autorità per la commutazione della pena di morte, con esito purtroppo negativo. Ci esortarono alla serenità e alla rassegnazione, restando con noi parecchio tempo, durante il quale ci prepararono ad un trapasso sereno.

In una delle visite del Cappellano il Cheirasco lo pregò di far sapere ai suoi genitori che lasciava la sua fisarmonica al cugino Lino e l’anello che aveva al dito a sua sorella. Il Cappellano rispose che si sarebbe interessato del suo desiderio, ma che l’anello lo avrebbe ritirato in ultimo. L’anello fu invece trafugato dalla mascotte della X Mas (un ragazzo di 13 anni) e mi consta che la famiglia lo riscattò da un militare della X stessa.

Premetto che io mi incorporai nel gruppo pochi giorni prima del rastrellamento e sorse quindi la speranza che uno potesse avere la possibilità di salvarsi passando per coercito dal gruppo di partigiani. Tale speranza fu alimentata dal fatto che i compagni, prima di accettare la mia adesione al gruppo, esperirono accertamenti.

Si affacciò così l’idea di sorteggiare il nome di colui che avrebbe potuto essere eventualmente salvato. Il Cheirasco dichiarò subito che se anche fosse stato sorteggiato il suo nome, non avrebbe accettato, inquantoché aveva già dichiarato di essere partigiano e che seguiva perciò la sua sorte. L’intervento del Cheirasco, giovane colto che aveva ascendente sui compagni, indusse gli altri ad accettare la sua tesi.

Non vi fu altro interrogatorio.

Il mattino seguente, 17 Marzo, con un treno speciale scortato dal Battaglione Lupo (200 uomini) e da 500 camicie nere, ci portarono a Valmozzola, località dove una settimana prima i partigiani avevano fermato un treno liberando i prigionieri partigiani scortati dalla X Mas.

In un primo tempo era stato deciso di fucilarci tra i binari della stazione, ma per l’intervento del Capo Stazione ci tradussero in una collinetta adiacente. Durante il breve percorso dalla stazione alla collinetta stessa a ciascuno di noi il Cappellano consegnò un bigliettino sul quale era scritto a matita il nostro nome e cognome. Il Mosti con ira lo gettò a terra dicendo: «Cosa ne faccio! », Il Cheirasco intervenne invitando i compagni a riporlo in tasca poiché sarebbe servito certamente per il riconoscimento, come mi risulta che effettivamente avvenne.

Ci fecero schierare con la schiena rivolta al picchetto di esecuzione, ed il Cappellano ci somministrò l’olio santo. Non volevamo essere considerati traditori e chiedemmo di essere fucilati al petto, e ci venne concesso. Tutto era già pronto e come convenuto i miei compagni ad una voce dichiararono che io ero stato coercito e che dovevo essere salvato.

L’ufficiale del picchetto di esecuzione, Ten. Dettoni, riferì al Ten. Col. Cerina, il quale diede ordine di uscire dalla fila, e mi comunicò che per me la sentenza di morte era sospesa.

In quel momento tragico, sereno come sempre, il Cheirasco si tolse la sciarpa di lana a quadri di colore rosso e nero che aveva al collo e rivolto verso il picchetto di esecuzione gridò: « questa al tiratore che mira diritto », e porse il petto ai mitragliatori fratricidi.

Un grido di « Viva l’Italia» e quindi la scarica ordinata dall’ufficiale.

Erano le ore sette, ed il sole pallido nascente aveva baciato per l’ultima volta il volto di questi martiri che per la libertà della loro Patria avevano saputo affrontare, come i martiri di Belfiore, serenamente la morte.

Questa è l’arida cronaca dei martiri di Valmozzola.

Questi miei compagni, a cui debbo la vita, che ne seguii il comportamento nel momento più tragico della loro esistenza, opponendo alle sevizie, alle torture ed al pensiero di abbandonare per sempre i loro cari, quello spirito sereno, paghi di dare la giovane esistenza per la causa della libertà, non possono essere dimenticati.

Conobbi il Cheirasco ai monti: era un giovane di poche parole, di carattere pastoso, sereno sempre, colto, che con la sua parola convincente sapeva infondere con l’esempio anche nei momenti più critici, quella serenità e quella calma, che rendono lo spirito pronto a tutte le rinunce e a tutte le sublimi manifestazioni. Lo vedo ancora passare davanti alla mia cella in mezzo agli aguzzini, pieno di lividi, grondante di sangue, con gli occhi fissi nel vuoto, ma sereno; come ebbe ad esprimersi col Cappellano della X Mas, non si curava della sorte che lo aspettava, ma pensava al dolore tremendo che avrebbe procurato alla propria madre e ai suoi cari.

Si esprimeva sempre con i compagni nel senso di accettare la morte, come una liberazione alle continue torture cui eravamo sottoposti, e ciò contribuiva a calmare gli animi dei compagni.

Quando ci riunirono in cella comune, dopo le torture, era quasi irriconoscibile; malgrado ciò, sembrava che nulla di grave fosse successo, tanto era calmo e tranquillo, e qualche volta potevamo ritrovare nel suo abituale sorriso quella calma che soltanto lui sapeva infondere nel nostro spirito in quei momenti così terribili.

Così seppero combattere e morire i martiri di Valmozzola.

Comano, 15 Luglio 1946.

TESTIMONIANZE PER UBALDO CHEIRASCO

Ubaldo Cheirasco

Siamo rientrati da poco, nella sua città, con il cuore pesante dalla travagliata esperienza che ci ha aperti i limiti della conoscenza e resi capaci di un ripiegamento nuovo, di una contemplazione nuova della nostra anima, attraverso la purificazione ed il lungo dolore che non sono stati invano, anche se hanno portato solo quest’unico frutto, il più bello ed ineffabile.

Abbiamo cercato con occhi nuovi e pensosi l’incontro con altre anime, quelle che nel momento della sventura e della lotta ci erano vicine in nome ed in difesa di un ideale per il quale era bello gettare anche la vita. L’urto con la realtà è sempre infinitamente triste: il momento eroico, della sublimazione ideale, è già stato travolto dal divenire continuo della vita che si afferma con le sue esigenze; troppo spesso l’ideale per il quale si è lottato e sofferto viene umiliato al concetto di un mezzo immediato, che serve ad un nuovo fine, non più idealistico. Forse questo nasce dalla reazione alla lunga crisi di sofferenza che non può risolversi entro breve volgere di tempo; forse la scintilla generosa ed eroica non si è spenta ancora del tutto, ma cerca affannosamente una sua via… Forse.

Ma a noi che riandiamo con affetto memore, con animo reso sensibile e che cerca un suo rifugio dove ancora i valori morali non siano stati alterati, più generosi, più alti, più puri appaiono tutti coloro che sono caduti senza chiedere, che tutto hanno dato senza avere nulla.

Ubaldo Cheirasco lo abbiamo ritrovato nelle lagrime della madre, avvertito vicino in ogni slancio buono e puro dell’anima, in tutto ciò che trascende la materia e la contingenza per affissarsi nell’ideale di cui si nutre e a cui sacrifica cosciente e pensoso la propria esistenza.

Né il nostro ricordo è stato abbellito da quel ritorno al passato che muta ogni cosa in ordine ed armonia.

Ubaldo Cheirasco era un ragazzo sereno, equilibrato, buono, di una bontà semplice e naturale, profonda ed inalterabile che gli splendeva nel volto ridente di giovinezza freschissima, che gli luceva nei grandi occhi limpidi.

Innamorato della vita con la forza intatta dei venti anni esuberanti e vivaci, della vita gli erano care le forme più semplici e quelle più alte.

Amava la musica, amava le umili erte campestri e attraverso tutte le infinite manifestazioni dell’esistenza cercava e prediligeva quelle alle quali inerisse un significato di purificazione e di ascesa. Nessuna affermazione mistica umiliava per altro in Lui la carne per una sopravalutazione dello spirito. Non era uno dei tanti: già dalla prima adolescenza il suo carattere si delineava diritto e sicuro, senza sbandamenti, senza compromessi. senza debolezze interne, ma senza neanche uno di quegli atteggiamenti rigidi ed intransigenti che turbano talvolta la bella armonia della giovinezza.

La sua formazione era il naturale evolversi di elementi umani ad una forma di perfetto equilibrio.

Per questo non può esservi conforto nel tempo all’infinito dolore di quanti abbiano amato e perduto in Lui un vero uomo, uno dei pochi.

L’ora grave della lotta e della sventura maturò in Lui le qualità innate e senza esitazione lo portò a scegliere. Quando ancora nei più non era chiara la via unica e quella dei monti sembrava utopia irrealizzabile e fantastica, e gli animi erano sconvolti dallo sbandamento delle tragiche prime giornate del Settembre 1943, Ubaldo Cheirasco seppe subito quello che occorreva fare per non tradire in sé l’ideale della Patria. Tra i primissimi, abbandonò famiglia ed università per la vita aspra dei monti: semplicemente, come cosa convenuta e necessaria, con quel suo sorriso chiaro il cui ricordo ci morde il cuore.

Pioniere del movimento partigiano che tanta parte ha avuto nella lotta per la liberazione, fu tra i primi a credere nella possibilità di una rinascita, tra i primi che generosamente l’accettarono e lavorarono subito per realizzarla. Molti, troppi dei compagni risolvevano la crisi indossando la divisa della vergogna e del disonore, che li faceva traditori della Patria e dei Morti ma assicurava la placida protezione della legge.

L’amarezza ed il dolore di Ubaldo erano indicibili e la sua fede di più si affermava salda contro il dilagare della corrente infame. Sapeva di gettare la sua vita per l’ideale eterno della Patria, così come il poeta getta il suo verso nella luce. Nessuna ideologia di partito lo turbava: seguiva la sola voce d’Italia che altissima gli cantava nell’animo. Mesi di vita dura, oggi ]a conosciamo.

Il 4 Marzo 1944 a Monte Barca (Bagnone) assieme con otto compagni dei quali fu creduto capo per l’ascendente che chiaramente esercitava su loro, Ubaldo Cheirasco fu catturato da elementi della X Flottiglia Mas, dopo un combattimento contro forze preponderanti. Dalla mattina del 14 a quella del 17 Marzo rimasero, maturata la giovinezza dalla dura esperienza umana e dalla decisione ferma e consapevole, nelle mani dei San Marco esasperati dall’uccisione di due ufficiali ad opera di partigiani. Giorni di sofferenza oltre il dicibile, di martirio. Contro Ubaldo in parti colar modo infuriava l’odio dei catturatori che lo ritenevano capo ed organizzatore.

Torturato, seviziato nella carne e nello spirito, presente a se stesso nelle ore più dure: non una parola usciva dalle sue labbra. Volevano che parlasse: la saldezza dello spirito vinceva in Lui la debolezza della carne fino al momento ultimo, fino a quando cadeva di fronte al sole che sorgeva per Lui per l’ultima volta.

Sereno, cosciente, come sempre, alle canne dei fucili puntate contro il suo petto, Egli opponeva lo sguardo diritto e lontano che, tra le ciglia corrugate appena di contro ai raggi del sole, si affissava, limpido, nell’ideale per il quale egli cadeva.

Vent’anni. « Signor Podestà, questa mattina sono stati fucilati otto banditi. Disponga per il ritiro delle salme. Gli ufficiali della X sono vendicati. Il Comandante ». Questa la cinica comunicazione; i banditi non avrebbero più dato fastidio: la morte li aveva troncati.

Ma non tutto era morto di loro e quella loro anima eroica e generosa ancora si agitava e viveva nell’animo dei compagni e avrebbe continuata e compiuta la grande opera.

Nell’ora dura, la famiglia di Ubaldo Cheirasco fu lasciata sola all’infinito dolore, perseguitata ancora nelle persone del padre e della sorella.

Piccole, queste, e meschine storie di uomini: sempre diversi e sempre uguali, sulla cui massa miserabile ed irrequieta alto, irraggiungibile ed eterno risplende il raggio della virtù vera, quella che non conosce tramonti, che riscatta l’umiliazione dell’esistenza e alimenta quella scintilla divina che pure si agita al fondo delle nostre anime. Quella virtù che governò il ritmo breve nella vita terrena di Ubaldo, di questo nostro indimenticabile ragazzo, dai grandi occhi ridenti, dallo sguardo pensoso e placato. (l)

Giuliana N eri

(1) Articolo pubblicato nel giornale quotidiano spezzino << Il Notiziario» del 26 Giugno 1945.

Quando i compagni di questo giovane studente (l) così spietatamente ucciso mi chiesero di poter in qualche modo rendergli omaggio in questo Istituto, lessi nei loro occhi tanto affettuoso rimpianto e orgoglio insieme, che ne rimasi commosso: ed infatti, Egli sarebbe dovuto essere qui con loro e nutrire come loro la stessa ansia di ricuperare con tenace volontà il tempo che gli eventi belli ci hanno tormentosamente carpito alla loro attività di studiosi.

La forma dell’omaggio da rendere alla memoria del Caduto, perché ne fossero qui vivi la presenza e il ricordo,

(1) Discorso pronunciato dal Direttore della Facoltà di chimica generale dell’Univel1sità di Pisa, prof. C. Porlezza, il 30 Gennaio 1946 in occasione dello scoprimento della lapide in memoria dello studente Ubaldo Cheirasco. La cerimonia è avvenuta alla presenza del padre dello studente – partigiano fucilato a Valmozzola.

si è concretata, con l’approvazione del Magnifico Rettore, in quella lapide che fa ormai parte integrante di questo istituto: sono giovani studiosi che presentano il loro cuore unendolo a quello dello Scomparso, che innalzano con Lui la mente verso un superiore ideale, che ne custodiscono qui la memoria per lasciarne poi il ricordo ai venturi.

Davanti a tanta nobiltà di sentimento, che rifulge in mezzo alla durezza della vita che ci costringe oggi a dare troppo peso alle necessità materiali dell’esistenza, noi dobbiamo inchinar ci reverenti e commossi per la bellezza di questo gesto, che già dimostra come Ubaldo Cheirasco non è caduto invano.

Questi giovani hanno desiderato che intervenissero vari professori: purtroppo il Magnifico Rettore ha dovuto assentarsi, ma nel darmene comunicazione ha manifestato la sua solidarietà con le parole << comunque io sono presente >>.

La presenza dei famigliari di Ubaldo Cheirasco ci fa sentire maggiormente che Egli è tornato oggi a far parte della nostra famiglia, e dico col cuore questa parola, perché io considero quasi figli questi miei studenti, anche se essi ritengano che come padre io sia un po’ troppo severo.

Vostro figlio, Signor Cheirasco, è qui in ispirito, ed ha pagato col suo giovane e generoso sangue il diritto di stare con i suoi compagni, ai quali con la nobiltà del Suo animo ha inspirato tanto affetto, tanta ammirazione, tanto rimpianto. Vi parlo come padre, anche perché soltanto i padri sanno quanto in questa guerra, a un certo momento, hanno essi stessi sofferto per i loro figli l’angoscia della indecisione, della mancanza di chiari indizi che dicessero senza titubanze quale era la via del

dovere, dell’onore, della salvezza, che essi dovevano seguire.

Vostro figlio ha scelto la via che il Suo cuore, i Suoi ideali gli indicavano: era la meno comoda, la più rischiosa, ed è caduto da Martire inneggiando all’Italia.

Un autorevole monaco francescano che cito perché anch’egli è stato qui mio allievo, mi diceva un giorno che spesso neppure la fede religiosa e le parole di un degno sacerdote che la rappresenti possono lenire l’angoscia straziante di chi perde una persona cara: sarebbe quindi grande presunzione la mia se pretendessi consolarVi di così grave lutto. Oso tuttavia sperare che Vi possa essere di conforto il sapere che noi tutti sentiamo la grandezza d’animo del Vostro Ubaldo, che oggi è anche Nostro. Noi tutti sentiamo quanto la pagina che Egli ha scritto col Suo sangue sia per l’amor patrio più dimostrativa di tante altre dei nostri trattati scientifici. Soprattutto sentiamo, per merito Suo, che esiste ancora, nei giovani e nei giovanissimi, quel superamento di ogni egoismo, quella dedizione a un supremo ideale, che sempre hanno imposto il rispetto e l’ammirazione.

Per mezzo di quel marmo, quel giovane forte dice, a noi presenti e a quelli che qui verranno, parole che, pur nello strazio del dolore, debbono rendere tutti coloro che lo piangono orgogliosi di Lui.

Sono parole lapidarie e indimenticabili: «Alla Patria, alla Libertà, la mia Vita, il mio Martirio, la mia Morte ».

Signor Cheirasco, permettetemi di abbracciarVi, di baciarVi come farei con Vostro figlio, se avessi la fortuna di averLo tra noi.

c. Porlezza

All’Università di Pisa, presso l’istituto di chimica generale, per espressa volontà degli studenti, è stata affissa una lapide che reca incise queste parole:

IN MEMORIA DELLO STUDENTE IN CHIMICA

CHEIRASCO UBALDO

PATRIOTA COMBATTENTE PER LA LIBERTA’

NELLE FORMAZIONI PARTIGIANE

CRUDELMENTE SEVIZIATO E TRUCIDATO

A VALMOZZOLA IL 17 MARZO 1944

VOGLIONO I SUOI COMPAGNI QUI

RICORDATO IL SUO EROICO

SUBLIME SACRIFICIO

Il Professor Porlezza, direttore dell’Istituto, nel discorso che pronunciò in occasione dello scoprimento della lapide in presenza dei famigliari di Ubaldo Cheirasco, dei compagni studenti e dei professori, mise in evidenza, esprimendo la sua paterna commozione, il significato del mobilissimo gesto dei giovani studenti ispirato da un commovente spirito di solidarietà umana che già per se stesso dimostra come Ubaldo Cheirasco non sia morto invano. Nel rievocare la presenza del suo spirito ed esaltandone nel suo giusto significato il valore del martirio e dell’eroismo, terminava pronunciando queste parole frementi di sacro ardore:

« Per mezzo di quel marmo, quel giovane forte dice, a noi presenti e a quelli che qui verranno, parole che, pur nello strazio del dolore, debbono rendere tutti coloro che lo piangono orgogliosi di Lui: alla Patria, alla Libertà, la mia vita, il mio martirio, la mia morte. Signor Cheirasco permettetemi di abbracciarvi e baciarvi come farei con vostro figlio ».

SUL MONTE BARCA NEL ’43

di Mino Tassi

Dopo l’ 8 Settembre 1943, una diecina di giovani spezzini, renitenti al bando fascista, uniti a tre prigionieri russi, evasi da un campo di concentramento dell’Emilia, si sono rifugiati in una deserta baita, posta sulle pendici del Monte Barca, nel Bagnonese. Non hanno grandi pretese per l’avvenire. Come i russi sperano d’eludere la caccia delle feroci pattuglie naziste, così i giovani, anzi, i giovanissimi, confidano, nella loro ingenua tranquillità, di starsene sicuri e il più lontano possibile dalle forze poliziesche repubblichine.

Sono malamente armati e pessimamente nutriti, ma quasi felici. Nessuno dei tredici si lamenta: se quella vita è misera e rischiosa, è pur sempre preferibile ai campi di concentramento o alla lotta ingaggiata per l’assurda resurrezione fascista. Quella loro nuova vita, però, a contatto con la bella, seppur rustica e selvaggia, natura lunigianese, è destinata ad essere violentemente e sanguinosamente troncata.

Sul mezzogiorno del 14 Marzo, mentre i giovani stanno preparando qualcosa da sfamarsi, vengono scossi e sorpresi da alcuni colpi di rivoltella. Pochi attimi dopo, altri due colpi. Non c’è dubbio: è il convenuto allarme del partigiano di guardia. Gettarsi sulle armi per la difesa è un attimo. Ne hanno appena il tempo, che un fuoco nutritissimo li investe da tutti i lati. Una parte dei giovani, asserragliati nella baita, risponde a dovere agli aggressori, ma l’altra parte, allo scoperto, è in condizioni criticissime, disperate. Comunque il combattimento continua, per dieci minuti, per venti, per mezz’ora, con tenacia, con fierissima volontà, con la forza della disperazione; ma la lotta è impari, la resistenza, assurda, pazzesca, impossibile.

Sono oltre quaranta gli assalitori della X Mas che, dotati di armi modernissime e condotti fin lassù da uno del luogo (1), hanno sorpreso, quasi inermi, i poveri giovani, ignari dell’incombente, gravissima minaccia.

La resa, pur dolorosa, è inevitabile.

Dei tredici uomini, due sono restati sul terreno: un russo e un italiano (Luigi Giannetti); due feriti gravi: ancora un russo e un italiano (Luciano Righi).

Il partigiano « Giovanni », invece, gettatosi a capofitto per una scarpata, nonostante ferito, riesce a salvarsi.

Dal momento della forzata, inevitabile resa, ha inizio per i dieci infelici la martoriante loro «via crucis».

L’ordine impartito ai superstiti è di procedere speditamente verso il basso della montagna. Nessuna pietà nei riguardi del Righi, che, gravemente ferito, stenta a seguire lo spavaldo passo dei «decimini» in camicia nera.

Dopo quasi dieci minuti di precipitosa discesa, il Righi si ferma, non ne può più. I « decimini » lo attorniano, lo minacciano, urlano parole oscene all’indirizzo

(1) ,Pare si tratti di un contadino di Pieve, minacciato e coercito. In realtà l’informazione sull’esistenza del gruppo era già stata data al Comando della X Mas da altra persona, di cui non si è mai conosciuta l’identità.

dell’adolescente, che perde sangue dalla bocca e dal naso. I partigiani mossi a compassione dallo stato pietoso del compagno di sventura, si offrono di aiutarlo, di portarlo a braccia. Nulla da fare: gli ordini sono perentori e irati quanto mai.

– Deve camminare da solo – urla il capo pattuglia – se no… ed alla frase unisce un gesto di minaccia, premendo la bocca del mitra sul collo dell’infelice.

Il giovane non regge più ma, spinto da un ultimo sforzo di volontà, riesce a sollevarsi mentre un fiotto di sangue gli soffoca in gola un urlo di dolore. E’ la forza della disperazione che lo spinge, barcollante, a compiere ancora qualche passo, ma le gambe gli si piegano e gemendo s’accascia al tronco di un castagno fiancheggiante il sentiero.

– Figlio d’un cane che non sei altro, vuoi camminare si o no – urla ancora il capo pattuglia.

– Non ne posso più !.. lasciatemi qui !.. oh… mamma, oh… mammia mia!

– Te la do io la mamma.. alzati, carogna!;

– Non ne posso più!… pietà!… abbiate pietà… mi sento morire.

– Se ti senti morire… aspetta… ti spedisco diritto all’inferno!

Alla sacrilega frase, segue una raffica.

– Così, commineremo più spediti – grida tronfio e pettoruto il graduato – e guai a chi parla! E, volto agli smorti «decimini»: A chi l’Italia?

– A noi !.. fa eco il rauco urlo dei… vittoriosi.

La marcia verso il basso riprende, all’osceno canto di un inno, saturo di volgari espressioni, di odio, di viltà. Dopo mezz’ ora di cammino i «decimini» e i prigionieri pervengono sulla strada carrozzabile, ove trovansi in sosta alcuni autocarri.

Verso le tre pomeridiane del 14 Marzo, quattro autocarri, carichi di armati, giunti sul piazzale S. Francesco, vanno a sostare all’ingresso del Seminario Vescovile, prepotentemente occupato da tempo dalle truppe del battaglione S. Marco.

I nove prigionieri catturati sul Monte Barca, e scortati da ingenti forze armate, come se si trattasse di pericolosissimi criminali, vengono spinti fino al centro del piazzale interno del Seminario, ove i giovani scherani del fosco battaglione sono schierati e fermi con le armi al piede.

Il comandante in seconda, noto figuro del sanguinario squadrismo spezzino, rivolge ai prigionieri parole durissime. Alle sferzanti frasi di <<vile tradimento>>, di <<gravissima responsabilità>> e di «inesorabile punizione» i nove giovani rispondono con l’indifferente e l’innocente sorriso dell’adolescenza. C’era già stato, è vero, il caso più che feroce, inumano del povero Righi, ma al peggio, anzi, al crimine, nessuno dei nove sta lontanamente pensando.

La dura filippica del monturato sta per volgere alla fine, quando uno dei giovani, studente universitario, reagisce, agli insulti e alle minacce, con vive proteste. Stroncata con estrema violenza la giusta e legittima reazione del giovane, i nove vengono avviati verso la scala, che dovrà condurli nella soffitta del Liceo.”

Lassù, in una specie di legnaia, squallida, fredda e malamente rischiarata, continua la tormentosa vicenda dei poveri giovani.

E’ difficile, quasi impossibile, descrivere, qui a quali sorta di sevizie vengono sottoposti i prigionieri, ma, dalle urla che molti sacerdoti odono dal basso e dalle spavalde frasi di alcuni militi del truce battaglione, non disgiunte da quelle, non meno feroci, di qualche dannato pseudo-pontremolese, è intuibile che i sistemi degli interrogatori debbono essere più che inumani, bestiali.

Tutta Pontremoli, civile, buona e generosa, segue con ansia indicibile il doloroso evolversi di tanto tormento; le madri, le spose, le giovani, pregano affinché le belve assetate di sangue s’ammansiscano; i fanciulli seguono il triste evento col trepido terrore dell’adolescenza. I militi della X Mas, invece, cantano a squarciagola, nelle bettole, inni osceni, intercalandoli con frasi esaltanti il loro duce, il fascismo, l’immancabile e travolgente vittoria.

Il mattino del 15 Marzo, i nove prigionieri vengono trasportati con un autocarro alle Carceri di Migliarina (La Spezia) ove saranno interrogati dal comando tedesco. Molto probabilmente dipenderà dagli inquisitori nazisti, succube e compiacente il comando italiano, la sorte dei giovanissimi combattenti per la libertà.

La città di Pontremoli trae quasi un sospiro di sollievo. Diffida per istinto del tedesco, ma ad aguzzini del proprio suolo preferisce aguzzini stranieri; a un ingiusto martirio di giovani duramente e diabolicamente concretato nella sua terra, un martirio compiuto al di là della sua cinta cittadina, distante dal suo dolorante stato di pratica impotenza.

Ma ogni voto e ogni speranza cadono nel nulla.

Nel pomeriggio del 16 Marzo, i nove partigiani vengono ricondotti a Pontremoli. Da notizie più o meno vaghe, propagatesi fulmineamente in città, pare che la condanna a morte dei giovani sia già stata decretata.

Ad alcuni pontremolesi, giunti con estrema difficoltà fino alla legnaia del Liceo, ove i miseri sono stati ancora una volta relegati, è apparsa, in tutta la cruda realtà, la penosa e disperata condizione dei morituri. Hanno quasi tutti i volti lividi e tumefatti per le percosse e le violenze subite; i capelli scomposti, arruffati, la barba di più giorni.

In un angolo della soffitta, su un piano di legna spaccata e riunita alla meglio, sta gemendo il russo ferito. Gli sta a fianco, in ginocchio, l’altro russo, con un’aria assente, quasi trasognata. Soffrono più degli altri, lontani dalla loro terra, dai loro affetti, da una sia pur tenue speranza di difesa e di salvezza.

E’ da tre giorni che non assaggiano cibo, mentre gli strafottenti, gli spavaldi militi della « decima» sembrano gioire alle frasi imploranti dei miseri.

– Dateci almeno un bicchiere d’acqua – invoca uno dei giovani.

– Macché acqua d’Egitto! – è la risposta – Quando si decide di tirare il collo a dei polli come voi, è bene lasciarli per tre giorni e tre notti senza cibo e senz’acqua!

E giù uno sguaiato sghignazzare, che si ripercuote, con sinistra eco, per lo stretto corridoio e per le scale ove trovansi scaglionati, a breve distanza l’uno dall’altro, i degni scherani di guardia.

Eppure, anche di fronte a tanta scelleratezza, i poveri giovani conservano una serenità che stupisce e impressiona.

– Non è di noi che ci interessa più – dice con voce ferma e rassegnata uno dei giovani – ma è solo il pensiero dei nostri che ci rattrista. l-nostri non sanno nulla e forse non abbiamo nemmeno più il tempo di avvertirli.

-Purtroppo non c’è nulla da fare! Gli ordini sono severissimi e, primo fra tutti, quello di non far trapelare per nessun motivo e a chicchessia i nomi dei condannati, prima dell’esecuzione.

C’era si, un ultimo filo di speranza, quello del promesso intervento del Vescovo di Pontremoli, Monsignor Sismondo, ma la fiducia, ormai, è più che scossa, poiché per ammansire certe belve si teme che ogni possibile sforzo umano sia inefficace e inutile.

Due ufficiali, un colonnello e un tenente, sono particolarmente insensibili a ogni preghiera loro rivolta. Anzi, a un giovane pontremolese, che, sul piazzale interno del Seminario, sta esortandoli, perché non venga ostacolata la visita del Vescovo, insolentemente urlano in volto:

– Basta con le preghiere! E’ l’ora di finirla !… finirla tanto con i traditori che con i monsignori! fuori!… via di qui!…

Il giovane, muto e contrito, sta per andarsene, ma non ne ha il tempo. Sul vano dell’ingresso al piazzale, appare, come per miracolo, la bella, maestosa figura di Mons. Sismondo che, pur portando sul volto i segni evidenti di un’immane, interna sofferenza, rivolge ai due ufficiali, poco distanti, un discreto e contenuto cenno di saluto.

I due sono perplessi: vorrebbero forse intervenire, impedire, ma più che la volontà è un briciolo di pudore che li trattiene. Quasi per dimostrare la loro incuranza per tutto quanto sta accadendo, si traggono burberamente in disparte, mentre il Vescovo, unito a pochi sacerdoti, si incammina verso la scala che dovrà condurlo alla tragica soffitta.

Lassù, il buio, ormai, è quasi completo, ma pur nella penombra non è difficile ai giovani individuare la personalità del nuovo venuto che, vivamente commossi, accolgono in ginocchio. Dietro viva richiesta di un sacerdote, vien portata una candela, la cui tenue, tremula fiammella fa luce su una scena commovente, tragica, estremamente penosa. Il Vescovo, vivamente emozionato, si sforza di trovare frasi e parole incoraggianti, mentre gli infelici lo fissano con l’espressione dolce e triste di chi sta per morire, con l’ansia sul volto di chi spera ancora.

Quando il Prelato, imito ai sacerdoti, inizia a voce bassa ed emozionata una preghiera, sembra, pur a distanza di millenni, di rivivere una scena da catacombe! Anche le voci flebili e commosse dei condannati hanno un qualcosa di delicato, di sovrumano, di irreale.

Finite le preci, il Vescovo si alza, si avvicina ancor più ai giovani: li abbraccia e li bacia ad uno ad uno. L’emozione in tutti è vivissima e il pianto, fino a quel momento forzatamente contenuto, ha libero sfogo… Tutto è sommesso, tutto è compiuto con estrema, delicata compostezza. S’ode solo il rauco ed affannoso respiro del russo ferito, che lentamente sta per morire. Il Vescovo gli si avvicina, gli si inginocchia a fianco e lo bacia a lungo sulla fronte madida di sudore.

– Povero figlio mio! – mormora Mons. Sismondo – anche tu hai una madre… anche tu sei una creatura di Dio. Ti benedico… e che Dio ti assista !…

Il morente comprende, dai gesti, dagli sguardi buoni, affettuosi, e risponde con un lieve mesto sorriso.

Il sommesso comune singhiozzo degli astanti accompagna la pietosa, commoventissima scena. Poi, il distacco. Ancora una stretta di mano, ancora una parola di conforto e un ultimo sguardo pieno di bontà, di comprensione, di affetto.

Il Vescovo, che era corso in Seminario col fermo proposito di salvare i giovani condannati, appena sceso a pianterreno, presenta ai due ufficiali del comando della X Mas la domanda di grazia, che immediatamente e bruscamente viene respinta.

Mons. Sismondo insiste, prega, minaccia pure di rivolgersi ai comandi superiori, ma i due sono inflessibili. Inflessibili al punto di affermare che la sentenza di morte è stata decretata dal comando tedesco, e che essi, seppure italiani, eseguiranno fedelmente e ciecamente l’ordine ricevuto.

– Ebbene – conclude desolato il Vescovo di Pontremoli – se i vostri animi e i vostri cuori sono chiusi e ribelli a ogni sentimento di umana bontà, non mi resta che lasciarvi. Ricordate però che voi stessi, domani, potreste avere bisogno di quella clemenza che ora negate a queste infelici creature.

Il mattino del 17 Marzo, molto prima dell’alba, il battaglione <<Lupo>> della X Mas preleva dalla soffitta del Liceo i nove condannati a morte, scortandoli alla stazione ferroviaria. Sul primo binario è pronto un piccolo convoglio, composto di una locomotiva e due carri merci.

E’ ancora buio fitto.

Il lacerante fischio della locomotiva a vapore, prima di porsi in moto, dà l’impressione di un urlo di protesta e di condanna. Di protesta e di condanna, sì perché il delitto che si sta per compiere, anche se imposto dai tedeschi, è di una scelleratezza da rabbrividire.

Di protesta, perché si è in procinto di assassinare degli adolescenti, solamente rei di diserzione di fronte ad una fosca masnada di avventurieri che sta portando l’Italia alla sua ultima rovina; di condanna perché la mano della giustizia dovrà o prima o poi colpire più che i fucilatori, i mandanti. Quei tali truci e altezzosi mandanti che ad avventura fallita verranno a chiedere pietà, non solo, ma a giustificarsi pure, con pretesti degni di fariseo. Assassini e farisei! Si, farisei. perché anche nell’azione più ampia e scellerata c’è sempre un qualcosa di fiero e di sfrontato, che solleva, se non la dignità dell’essere umano, il suo orgoglio, la sua sete d’ambizione, il suo demoniaco spirito di vendetta.

Quando si è perduto anche questo ultimo rimasuglio di pur bieca bassezza morale, tutto è distrutto nell’individuo. Solo la morte lo potrà assolvere.

Giunto il breve convoglio alla stazione di Valmozzola, località della provincia di Parma, ove pochi giorni prima si era svolto un violento scontro tra partigiani e forze repubblichine, si armeggia concitatamente, da parte dei caporioni del battaglione « Lupo », perché l’esecuzione abbia effetto il più sollecitamente possibile. In un primo momento viene decisa la fucilazione dei nove prigionieri sui binari della ferrovia ma, di fronte alla ferma opposizione del capo-stazione, si stabilisce di finire gli infelici su un breve ripiano selvoso, dominante la stazione.

Così, tra lo sgomento di madri, di spose, di giovani del luogo, accorse alla paurosa notizia, i giovanissimi martiri, incessantemente scherniti dagli aguzzini che li affiancano, salgono per l’ultima volta il loro penoso, dolorante calvario.

Gli ultimi istanti degli infelici, dicono, come lo diranno nei tempi, tutta la nobiltà dei loro animi, dei loro cuori di adolescenti, ma di gagliardi e forti italiani.

Alla proposta di fucilazione alla schiena, si ribellano e chiedono di essere fucilati al petto, come dei leali combattenti. Il capo banda, pur a malincuore, aderisce alla richiesta. Ma c’è ancora Un generoso desiderio dei morituri: far conoscere che uno di loro, il Galeazzi, era stato costretto con la forza a entrare nel gruppo. E’ancora uno dei caporioni che fa uscire il Galeazzi dalla fila. E’ salvo.

All’ultimo istante, Cheirasco, lo studente universitario che si era sempre dimostrato il più sereno e il più comunicativo di tutti, compie un gesto che ben esprime tutta la fierezza del suo animo; si toglie la sciarpa di lana a quadri che porta al collo e lanciandola in un impeto di spartano ardimento verso i fratelli italiani, già posti a plotone e con le armi spianate, grida poche ma ferme parole: «Questa al tiratore che mirerà più dritto ».

Alle 7 precise, quando il nuovo sole, sorgendo, bacia con i suoi tiepidi raggi la breve collina, un unanime e gagliardo grido di otto voci, saluta il suo fresco, gioioso apparire: «Viva l’Italia! ».

Un crepitio di raffiche, poi… silenzio di tomba.

Il misfatto è compiuto.

Il comandante la X Mas ha fatto affiggere sul tardo mattino, in Pontremoli, un manifesto che dice: « A Valmozzola sono stati fucilati otto banditi ».

Il Vescovo di Pontremoli, Mons. Sismondo, ha scritto ai genitori dei Caduti: « Sono morti sorridendo. La loro morte ha sapore di martirio! ».

Foto Cerimonia 16-03-2024