Ferruccio Ferrari

A ricordo dei genitori sfollati a Tornolo , che staffette insospettabili, ripercorsero a piedi i vecchi sentieri; del nonno “Peppin de Bertacca” che instancabilmente con la lena giovanile costruì rifugi, per i suoi e tutti gli altri restando sempre vigile con con fede incrollabile di fronte alle minacce e continue scorrerie delle orde nazi-fasciste

SENATORE PROF. PAOLO EMILIO TAVIANI Presidente della F.I.V.L.

PRESENTAZIONE

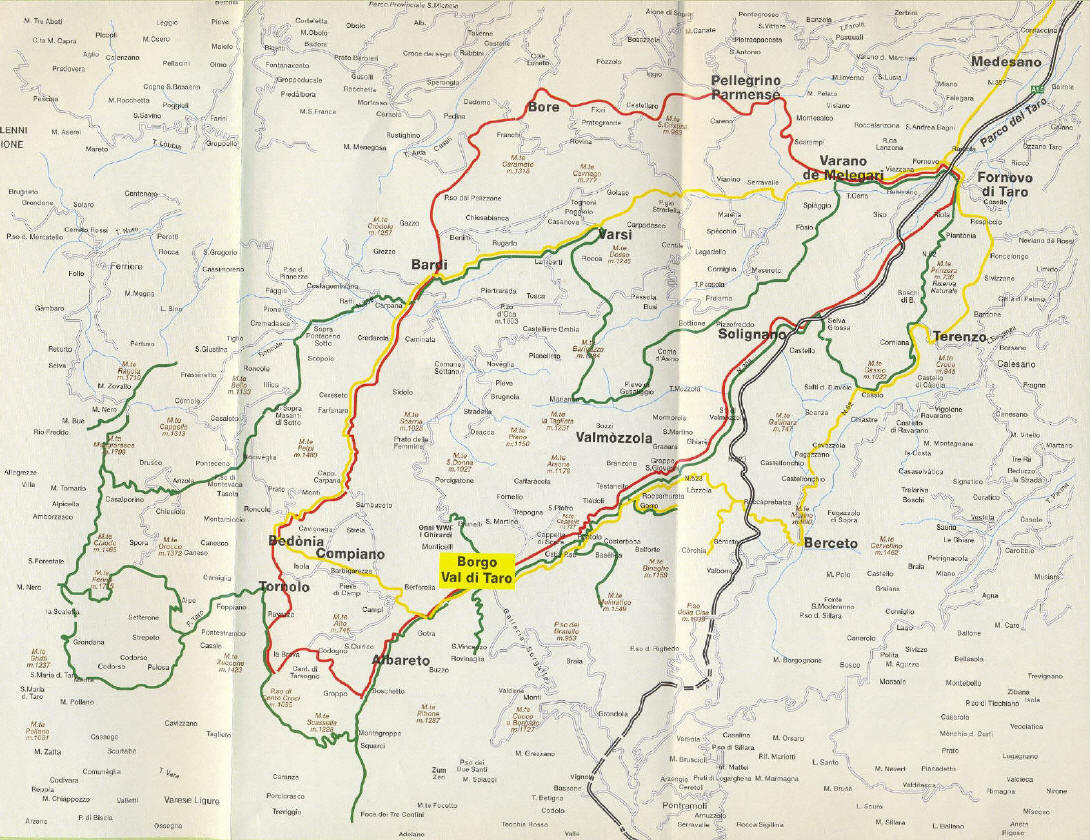

Ferruccio Ferrari ripercorre in questo volume i lunghi mesi della lotta di Liberazione, da lui vissuti in prima persona in una tormentata zona della provincia di Parma e nell’adiacente provincia di Genova. . E’ una zona che conosco bene, e altrettanto bene conosco le battaglie che vi abbiamo combattuto, le tragedie sofferte durante la guerra partigiana. Come non ricordare i drammi di Bedonia, di Compiano, di Tornolo e l’entusiasmante vicenda dello Stato Libero del Taro? Il testo non vuole svolgere un’analisi storica; intende raccogliere molti ricordi, così come i protagonisti li hanno conservati nei loro cuori o li hanno tramandati, spesso solo oralmente, alle successive generazioni.

Anche come Presidente della Federazione Italiana Volontari della Libertà non posso che apprezzare lo sforzo che da più parti si è compiuto e si va ancora compiendo – il presente volume ne è una testimonianza – affinché ricordi come questi non vadano perduti, ma siano conservati, a costituire una componente di studio per la critica storica.

Emerge nel libro una cronaca scarna, efficace, che si dilata fino a dare voce e spazio ai sentimenti di coloro che in quegli anni tragici furono travolti dai più angoscianti dilemmi esistenziali. I molti episodi che vi sono narrati confermano quanto sia esatta li definizione della guerra partigiana come guerra dei cento fronti. Essa fu al tempo stesso «souterraine» e guerriglia, e la guerriglia fu di montagna, di collina, di campagna, di città. Ben di rado si determinarono linee di demarcazione delle zone controllate dai partigiani. Si riuscì a instaurare delle vere e proprie «repubbliche partigiane» ma esse non ebbero di solito lunga vita e, quando l’ebbero, furono di modeste « enclaves »; soltanto negli ultimi mesi (fine gennaio-aprile), alcuni veri e propri Stati partigiani – in Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli acquisirono dimensioni di rispetto.

Tuttavia, ben prima che questi « Stati» si consolidassero, i partigiani costituivano un esercito di trecentomila uomini, con ancor più numerosi sostenitori e aderenti, che agiva, interveniva, colpiva ovunque, con successi e insuccessi, infliggendo perdite al nemico in uomini e mezzi, ma subendo ne anche in contraccolpi e le repressioni, lasciando sul campo o nei luoghi di tortura e di sterminio migliaia di vittime. Dall’intreccio fra « guerre souterraine» e guerriglia deriva una conseguenza positiva: la guerra partigiana italiana non comportò alcuna possibilità di distinzione, e tanto meno di differenza, fra prima e seconda linea, fra il rischio del fronte e l’azione della retrovia. Perché come non c’era « un» fronte non c’era « una» retrovia. Di qui pure la provvidenziale assenza, anche sul piano storiografico, della tradizionale contesa propria dei reduci d’ogni guerra fra chi più e chi meno avrebbe rischiato e meritato.

Fu dunque la guerra partigiana in Italia una guerra dei cento fronti: ed è questa la ragione principale per cui a distanza di quarant’anni è difficile per chi non l’abbia vissuta, comprenderla e « vederla» nella sua concreta vicenda quotidiana. Di qui la imprescindibile utilità della testimonianza e dei ricordi. Protagonista della Resistenza fu il popolo italiano. L’autentica Resistenza d’Italia fu del popolo; fu forza popolare di ogni ceto, uomini e donne, militari, montanari, operai, studenti, intellettuali, contadini, impiegati, con il sostegno del clero. Fu genuina e spontanea, germinò senza preparazione e solo in un prosieguo di tempo – acquistò coscienza, si organizzò, divenne chiaramente la rappresentanza viva e vitale del legittimo Stato nazionale.

Senza questa grande forza popolare e nazionale, il movimento politico militare non avrebbe potuto raggiungere i risultati che invece raggiunse, perché gli sarebbe mancato il supporto necessario, indispensabile. Questa grande, genuina forza popolare e nazionale, al di là dei partiti, delle ideologie, delle impostazioni politiche, fu il fattore imponderabile che permise di « riuscire» laddove l’insufficienza di mezzi e di organizzazione avrebbe segnato inevitabilmente una partita perduta. La Resistenza fu dunque un tipico fenomeno di massa, e perciò essenziale e determinante ne risultò fin dal primo momento la partecipazione dei cattolici: uomini e donne di radicata formazione cristiana. Una ragione profonda sta alla base di questo: il nemico non era un qualsiasi straniero: erano i nazisti che esaltavano e praticavano il razzismo, il paganesimo, il più efferato totalitarismo. La concezione del mondo, la realtà di vita quotidiana rappresentavano quanto di più lontano si sia mai avuto o si possa immaginare rispetto alla civiltà cristiana. Parlare di paganesimo è forse ancora poco; il nazismo fu una perfetta antitesi del Cristianesimo.

Militanza armata, cospirazione, servizi ausiliari, collaborazione attiva e passiva con gli alleati, sabotaggi, assistenza spirituale e materiale, silenzi complici e sofferti: nei reparti e nei comandi partigiani, nelle squadre di città e nei CLN (governi regionali clandestini): in ogni ambiente di città o di campagna, la Resistenza ha con sé sacerdoti, pastori, suore e un’innumerevole schiera di uomini e donne di professata fede cristiana. Lottano non solo contro i tedeschi, ma anche e soprattutto contro l’idea pagana e anticristiana di cui i nazisti e i loro servi repubblichini sono spavaldi e sfrontati portatori. Tutte queste considerazioni emergono dal racconto e dalle testimonianze raccolte da Ferruccio Ferrari. Così come ne emerge che la Resistenza fu un fenomeno che coinvolse tutte le componenti della popolazione – ceti, generazioni, classi e ambienti che parteciparono in qualche modo alla lotta. Grande fu la partecipazione dei singoli e delle famiglie, e unanime lo sdegno per gli eccessi dell’oppressione nazifascista. Quasi tutti gli abitanti della media e alta montagna, dell’Appennino e delle Alpi, avrebbero ben meritato il brevetto di partigiano o di patriota.

Quale fu il frutto della Resistenza?

Il più importante fu che la libertà venne conquistata dal nostro popolo, con la sofferenza, il sacrificio, l’olocausto. « Più della servitù temo la libertà portata in dono », insegnava Mazzini. Ma va sottolineato anche un altro fatto, troppo spesso dimenticato. Al tavolo della pace il contributo alla vittoria alleata dei partigiani e del Corpo Armato di Liberazione fu determinante affinché De Gasperi riuscisse a evitare ben più gravi mutilazioni territoriali di quelle, pur gravi, che per la sconfitta dovemmo subire. E’ difficile, se non impossibile, fare la storia con i « se ». Ma possiamo pur dire che, se non ci fosse stato il contributo delle forze partigiane e del nuovo esercito alla vittoria alleata, i confini sarebbero oggi – a est, a nord, a sud e sul mare – diversi da quelli in cui si identifica l’unità nazionale della Patria Italiana. Una unità nazionale che – ristrutturatasi nella Repubblica nata dalla Resistenza – ha già vissuto quarant’anni di pace nella sicurezza e in uno straordinario sviluppo economico e sociale.

Piero Calamandrei

« Quando io considero questo misterioso e miracoloso moto di popolo, questo volontario accorrere di gente umile, fino a quel giorno inerme e pacifica, che in una improvvisa illuminazione sentì che era giunto il momento di darsi alla macchia, di prendere il fucile; di ritrovarsi in montagna per combattere contro il terrore, mi vien fatto di pensare a certi inesplicabili ritmi della vita cosmica, ai segreti comandi celesti che regolano i fenomeni collettivi, come le gemme degli alberi che spuntano lo stesso giorno, come certe piante subacquee che in tutti i laghi di una regione alpina affiorano nello stesso giorno alla superficie per guardare il cielo primaverile, come le rondini di un continente che lo stesso giorno s’accorgono che è giunta l’ora per mettersi in viaggio.

Era giunta l’ora di resistere; era giunta l’ora di essere uomini: di morire da uomini per vivere da uomini. E cominciò allora quella guerra partigiana, diversa da tutte le guerre conosciute prima; quella guerra in cui non c’erano più combattenti, perché tutti erano combattenti; quella guerra in cui non vi erano più azioni militari, perché i gesti della normale vita quotidiana erano guerra, perché ormai il dovere militare aveva lo stesso volto del dovere civile, perché ormai l’unico modo di essere civile era quello di far la guerra all’ultimo sangue alla bestialità e alla barbarie ».

Piero Calamandrei

PREMESSA

Scrivere un libro sulla lotta di Liberazione 1944/45 non è cosa facile.

Senza alcuna pretesa di essere uno storico e tanto meno uno scrittore forbito, ho voluto descrivere con serietà, per tramandare ai posteri la verità su episodi rilevanti per la vita stessa delle nostre popolazioni che oltre averli vissuti, molto spesso li hanno subiti. C’è stato chi ha scritto sulla Resistenza fidandosi dei propri ricordi, magari dopo tanti anni. In questi casi, prescindendo dalla umana tentazione di autoincensamento di cui va soggetto chi ne è stato partecipe, la memoria può indurre involontariamente ad omissioni o distorsioni. C’è stato chi ha scritto senza avervi preso parte, attingendo informazioni da chi ha vissuto la nostra Resistenza, senza tuttavia spingere la propria indagine ad elementi rappresentativi di diverse correnti politiche o che avevano svolto differenti mansioni. Ne è risultata una interpretazione ed una esposizione dei fatti mutilata: enfatizzazione, minimizzazione e omissione ne sono risultate le inevitabili conseguenze.

Altri autori sono partiti col proposito di dimostrare tesi preconcette, in omaggio alle proprie convinzioni politiche o per fare l’apologeità di parte. Qualcuno ha voluto abbracciare analiticamente tutti gli episodi della Resistenza in campo nazionale, confondendo spesso località, date e fatti, menzionando episodi marginali e dimenticandone altri di notevole rilievo, con l’involontario risultato di creare più confusione che chiarezza. Ci sono state anche pubblicazioni nelle quali, con maggiore o minore abilità di simulazione, si è cercato di gettare fango sul fenomeno partigiano, collezionando e gonfiando episodi negativi per poi generalizzare. Non necessita faziosità, per classificare tali pubblicazioni come tentativi di reviviscenza nazi-fascista.

Non sono pochi i partigiani che, dopo qualche esperienza negativa, trascurano di leggere pubblicazioni sulla Resistenza per non doversi digerire i tentativi di qualcuno che vuole monopolizzare la lotta partigiana a fini di parte. Anche quella forma di complesso che porta a passare sotto silenzio episodi incresciosi, non giova alla verità storica e al buon nome della moltitudine dei partigiani onesti. Molti Stati hanno aperto gli archivi su episodi della II” guerra mondiale, per molto tempo top-secret. Quando cesserà il silenzio su certi fatti, che come tali non possono essere cancellati dalla storia, ai quali la stragrande maggioranza dei partigiani è estranea ma se ne sente ingiustamente gravata? La domanda può denotare il modo di ragionare dei non addetti ai lavori: ma talvolta il silenzio è molto peggiore della verità. Ispirandomi a questi principi, ho voluto ripercorrerne tutto il periodo della lotta di liberazione, riunendo gli stessi racconti di più autori che scrissero sull’argomento prima di me, rettificandone gli errori più grossolani e mettendo molto spesso tesi diverse a confronto, onde lasciare libera la opinione del lettore di trame un proprio giudizio per una valutazione più obiettiva.

Ho limitato inoltre la zona delle mie ricerche a quella di più diretta conoscenza, escludendo avvenimenti anche importanti e a questi direttamente collegati, ma sui quali sono già noti lunghi intervènti di altri narratori e di cui il lettore dovrebbe già conoscere tutto.

L’autore

LA POPOLAZIONE DEL TORNOLESE

IMPREPARATA ALL’ENTRATA IN GUERRA DELL’ITALIA

L’entrata in guerra dell’Italia, a fianco dell’alleata Germania, venne appresa dalle popolazioni dell’ Alta Val Taro dal notiziario radiofonico, allora EIAR. Nonostante la continua, alle volte puerile, campagna propagandistica, diffusa e strombazzata dalla radio e dalla stampa, per preparare il popolo ad accettare un terribile conflitto, i Tornolesi, noti per il loro spirito commerciale abbinato al buon senso, non- furono mai persuasi della convenienza e tanto meno della necessità dell’ultima guerra. Perciò non sentendola la subivano, con un animo sempre più portato ad avversarla. Inoltre man mano che si veniva a conoscenza delle notizie, sussurrate confidenzialmente nei mercati e nelle trattorie, sulla nostra impreparazione militare, si osava sperare che l’Italia non entrasse in guerra prevedendo una sicura rovina. La propaganda fascista che dopo le prime avvisaglie di facili vittorie, si rese conto sulla inconsistenza delle nostre scorte, corresse il programma propagandistico prospettando una guerra lampo con l’immancabile vittoria da parte delle truppe italo-tedesche.

Le famiglie che avevano congiunti alle armi, furono prese da grande sgomento mentre crescevano le preoccupazioni di chi aveva giovani abili al servizio militare. . Si cominciarono ovunque nelle chiese e nei luoghi di culto, preghiere speciali a tutti i santi e in modo particolare alla Madonna. A Tornolo per volere di Don Silvio Mutti, fu portata a nuovo culto S. Gemma e a lei vennero affidate la salvezza e la vita dei militari al fronte. Per S. Maria Taro Don Ce/so Mori ci ha tramandato:

Si cominciarono subito nel nostro Santuario speciali preghiere alla nostra Cara Madonna e per volontà del popolo, come già si fece durante la guerra 1915-18, la miracolosa Statua venne rimossa dalla sua nicchia ed esposta continuamente alla pubblica venerazione, con appeso al collo, un cuore d’argento, dono dei bambini della la Comunione, che racchiudeva tutti i nominativi dei nostri cari soldati. La nostra cara Madonna scesa dal suo trono, in mezzo al suo popolo, dava la sensazione che, quale madre amorosa, partecipasse più da vicino alle nostre pene ed ai nostri dolori e li alleviasse con le sue grazie e benedizioni. Vennero subito chiamate alle armi, con ritmo accelerato, varie classi e la partenza di questi cari giovani non faceva altro che aggravare le nostre preoccupazioni. Durante quei tre primi anni di guerra furono ben circa 120 gli uomini di S. Maria del Taro che vennero chiamati alle armi. Molti però poterono ottenere, tramite le Ditte locali, l’esonero per i lavori boschivi, e tornati a casa lavorarono tranquillamente. Il numero quindi dei nostri militari si mantenne sempre ad eccezione dei primi tempi, intorno agli ottanta.

Questi nostri cari soldati vennero dislocati su tutti i fronti e cioè in quello della Francia, Croazia, Dalmazia, Montenegro, Albania, Grecia, Etiopia, Libia, Tunisia, Russia, Sicilia, Corsica, Sardegna. Tutti i reduci che parteciparono a questo conflitto mondiale, potrebbero raccontarci tanti episodi di valore e di sacrificio, da loro compiuti; noi però ci limiteremo a descrivere la vita e l’ambiente locale, di come hanno vissuto soffrendo e sperando, le nostre famiglie impegnate sul fronte interno. Durante i primi tre anni di guerra, la nostra comunità non subì gravi danni.

Se non ci avessero impensierito le notizie che giungevano dai vari fronti e le preoccupazioni per i figli migliori alle armi, sembrava di non essere in guerra. Il rumoreggiare continuo di giorno e di notte, delle squadriglie aeree alleate, che andavano a bombardare, ci scuotevano riportandoci alla nuda e tremenda realtà della guerra in atto. I servizi pubblici funzionavano, poste, telegrafo e corriera; però arrivavano in maniera sempre più ridotta i generi alimentari tesserati. La popolazione, rispettava l’oscuramento attendendo ai lavori agricoli abituali, fatto eccezione di alcuni che per puro spirito commerciale o spinti dalle necessità si erano dati al mercato nero con la vicina Liguria, dove i generi alimentari scarseggiavano notevolmente. La guerra che infuriava sui fronti di combattimento, nei primi tre anni non era stata ancora provata dalla nostra popolazione nella sua cruda realtà. A questa relativa calma, subentrerà però una vera burrasca che attraversando il nostro territorio, travolgerà, durante i terribili rastrellamenti, persone, cose ed animali. Allora abbiamo conosciuto con strazio e con dolore indicibile che cosa era la guerra, la terribile guerra di cui tanto ne sentivamo parlare e che tanto avevamo temuto.

L’ ALTA VALLE DEL TARO

dal 25-7 all’8-9-1943

Era domenica l° agosto 1943 di pomeriggio, quando i ragazzi di S. Maria Taro, dietro istigazione dei vecchi antifascisti, abbatterono la stele in marmo su cui era scolpito il fascio littorio, collocata a suo tempo presso il ponte nuovo a ricordo della costruzione della strada provinciale Pontestrambo -S. Maria, inaugurata nel 1925. Il pezzo di marmo, dal simbolo ormai irriconoscibile, venne trascinato per le vie del paese e messo, come si soul dire, alla berlina e alla derisione del pubblico per finire poi gettato nel Taro. Scompariva così l’unico simbolo del Regime esistente in paese. La domenica successiva 8 agosto, una dimostrazione con folta partecipazione di popolo celebrava l’avvenimento, ricollocando sul piedistallo originale, la statua in bronzo del monumento ai caduti della 1° guerra mondiale.

Ricorderemo che il Governo Fascista per scopi bellici, aveva requisito tutti gli oggetti e utensili in rame, le cancellate di ferro, le campane delle chiese con la sola eccezione per le cattedrali e i Santuari. Le campane di S. Maria del Taro, vennero miracolosamente salvate dal parroco Don Celso Mori, il quale riuscì a dimostrare alle autorità preposte che la chiesa parrocchiale era da considerarsi il più antico Santuario dedicato alla Madonna, di tutta la Val Taro. Dopo le campane, era venuto il turno dei monumenti in bronzo. Non potendosi sostenere il valore artistico o storico di quello ai caduti, la Commissione, a rivalsa delle campane aveva requisito, la statua dell’ardito.

Questa rimozione fu una cerimonia puramente propagandistica del Fascismo. Per far passare l’atto simbolico come spontanea donazione, venne mandato da Bedonia l’Avv. Raggi il quale sostenne la tesi, che quella era la dimostrazione che i combattenti della 1915/18 partecipavano ancora una volta donando alla Patria i cimeli della loro gloria. Calato il bronzeo monumento, questo venne rinchiuso in una gabbia, fatta di robuste tavole in legno onde poterlo poi spedire a una fonderia di Torino. Fortunatamente causa la mancanza di mezzi di trasporto adeguati e la lontananza di centri meglio serviti, la cassa era rimasta in loco fino a quel giorno. Caduto Mussolini, i frazionisti di Grondana, presero l’iniziativa del restauro, ricollocando il monumento sul suo piedistallo dove era, come era.

Domenica 8 agosto fra il tripudio della popolazione tutta, galvanizzata da un infiammato discorso del noto antifascista Primo Guglielmetti, fu reso giustizia ai Caduti della guerra 1915/18 che certamente non avrebbero voluta una guerra a fianco della Germania, contro la quale avevano sacrificato la vita. Alla sera dell’otto settembre, sagra di S. Maria Taro celebrata con grande solennità, nonostante la guerra ancora in atto, si apprese dalla radio che l’Italia aveva firmato l’armistizio con gli “Alleati”. La popolazione Tarese, presa da indicibile entusiasmo ritenendo semplicisticamente finita la guerra, si riversò in chiesa a ringraziare la Madonna per la grazia ricevuta, nel giorno della Sua festa. Tale entusiasmo ebbe breve durata, nei giorni successivi si seppe che purtroppo il conflitto continuava.

Come noto, dopo 45 giorni veniva liberato Mussolini. I fascisti ne approfittavano per schierarsi nuovamente a fianco dei tedeschi. L’esercito italiano si sciolse di colpo e cominciarono ad arrivare di conseguenza soldati sbandati da tutte le direzioni. Vestiti in abiti civili offerti dalla popolazione, tentavano di raggiungere i paesi natii a piedi per sfuggire la deportazione in Germania come prigionieri di guerra. Molti Taresi vennero catturati tuttavia dai tedeschi, stipati e sigillati in carri bestiame, privi di acqua e pane e trasferiti in campi di concentramento in Germania. A Parma venne arrestato Malpeli Lino di Abramo; in Croazia Malpeli Alessandro di Luigi; in Grecia Tabarroni Renato e Mazza Gianni di Luigi; in Francia Chierici Antonio e Meschi Basilio di Giovanni; in Jugoslavia Brizzolara Giovanni di Luigi; mentre Dellapina Ernesto di Giuseppe fu catturato a Udine.

COME SI FORMÒ ILCORPO VOLONTARI DELLA LIBERTÀ

Costituendo la Repubblica Sociale Italiana, Mussolini intese richiamare alle armi tutti i militari che avevano volontariamente abbandonato il loro corpo dopo l’otto Settembre alla proclamazione dell’Armistizio. La maggioranza, però i così detti « Badogliani » preferirono non presentarsi e abbandonate le proprie famiglie, salirono sui monti, si costituirono in bande armate denominandosi « Corpo volontari della Libertà ». Come reazione, la Repubblica Sociale Fascista formò i primi reparti di Guardia Nazionale antiguerriglia per combattere questi «ribelli» fuori-legge emanando contemporaneamente, su richiesta tedesca, il decreto di pena di morte per quanti venissero catturarti con le armi in pugno.

Le varie « bande» inizialmente portavano il nome di battaglia del loro capo, così si aveva la banda di « Golico» (poi Scarpa) la banda dell’lstriano, quella di Bill, di Richetto, Virgola, Canepa, Berretta, Dragotte ecc. Ricorderemo come puro fatto di cronaca, preludio di guerra, la caduta di un quadrimotore da bombardamento alleato colpito dalla contraerea di Genova e finito sul M. Zatta m. 1125 a pochi metri dal Sanatorio – Collegio della fondazione Devoto.

Una suora addetta al collegio così ricorda l’avvenimento. Erano le ore 20 del 24 Novembre 1943 mandati a riposare nelle loro camerate i 118 bambini e bimbe con il tradizionale « buona notte» la Comunità si raccoglieva in refettorio per disporre il lavoro del giorno dopo quando l’oscurità fu rotta da accecanti bagliori e cupi boati fecero trasalire tutti i presenti. « Che c’è? Che succede? », furono le sole parole che uscirono dalle nostre labbra tremanti. Non ci fu il tempo materiale di prendere visione del fatto, che una bomba caduta a pochi metri dal collegio, esplodeva mandando in frantumi centinaia di vetri, schiantando porte, abbattendo finestre ed atterrando mobili. Fu un fuggi di bimbi scalzi, appena coperti, un precipitare dalle scale, un invocar l’aiuto della Vergine Ausiliatrice!

Quando tutti ebbero raggiunto il rifugio e al terrore subentrò una relativa calma, si venne a sapere che era caduto a pochi metri dalla casa incendiandosi un aereo anglo-americano che portava a bordo otto uomini e sette bombe di cui una sola era esplosa. La notte era tetra, un vento gagliardo fischiava rabbiosamente fra i faggi, la pioggia veniva a rovescio. L’equipaggio colpito perdeva cinque uomini; gli altri tre avevano evitato la catastrofe col paracadute e di loro non si seppe più nulla. Se la Madonna, così ardentemente invocata, non fosse prontamente intervenuta, parte del gran caseggiato sarebbe andato nella sua tremenda rovina ». Lo scoppio fragoroso che si ripercosse in tutta la valle, fu scambiato per un tuono del furioso temporale in corso e solo al mattino, sparsasi la voce della tragedia, fu un accorrere continuo di gente da tutti i paesi vicini per vedere l’immane cratere e la scena macabra che presentavano gli aviatori morti, alcuni dei quali interamente bruciati.

COLPI DI MANO

Il 23 Settembre 1944 giorno di sabato, con mercato a Bedonia, assieme a un gruppo di sabotatori, aiutati da scalpellini locali, i partigiani del nostro gruppo fanno brillare alcune mine in località « Trovina» sopra Piane di Carniglia, allo scopo di interrompere la strada Bedonia – Chiavari. La squadra sabotatori che era composta quasi completamente di Tornolesi ,anziché rientrare subito al distaccamento decide di rientrare, ciascuno a casa propria per passare la domenica in famiglia. Al paesello mi veniva riferito che il Tenente Collini (Comandante del presidio « Monterosa » a Passo Cento Croci, già laureando in ingegneria di Bologna e ottima conoscenza studentesca) faceva puntate quasi quotidianamente in Paese a bordo di una motocarrozzetta. Anzi, per il lunedì25 Settembre aveva ordinato al messo comunale, Sig. Lusardi Luigi ufficiale di stato civile, di preparare un elenco di tutti gli iscritti nelle liste di leva dal 1915 al 1926.

La decisione viene immediata ed unanime: aspettare il lunedì 25-9 mattina e in accordo con Emanuelli Giuseppe, locale dirigente della Sezione Annonaria e nostro ottimo informatore, andare in Comune e prelevare tutta l’anagrafe. Così fu, insaccati tutti i cartellini anagrafici in due bisacce da « carbone» li portiamo a nascondere nel sotto tetto della Chiesa di S. Rocco. Poi assieme agli amici Dalmi Casimiro, Ponzini Gino e Milani Camillo, proseguiamo sulla strada di Tarsogno per cercare di prelevare il tenente fuori dall’abitato, prima del suo arrivo in paese. Verso mezzogiorno, non vedendolo arrivare ed avvertiti che a Cento Croci già sapevano della nostra presenza, decidiamo il rientro, ripromettendoci di ritornare in forze, per un colpo di mano più impegnativo.

Il mercoledì 27 Settembre siamo nuovamente sul posto con un’intera squadra; ci accompagna lo stesso comandante del distaccamento Turco, Rossi « Dartagnan »; Per impedire le spiate, saliamo non visti da Villa Cerri, appostandoci prima in « Gainà » poi in località « Fontanellato », da dove era possibile prendere d’infilata con i mitra la strada quasi in rettilineo. Le ore passano, arriva mezzogiorno e non si vede nessuno; comincia una fitta pioggerellina che penetra nelle ossa; « Dartagnan » rinuncia alla cattura del tenente Collini e per non tornare a mani vuote, decide di convergere su Tarsogno dal monte, via Ravezza e Reneroni, dove arriviamo inaspettati e senza essere visti. Al Poggiolo come si accorgono della nostra presenza, la gente fugge a chiudersi in casa, gridandoci che in paese ci sono molti alpini. Incontro Lunardini Giorgio che cercando di convincermi ad andarmene mi offre per riparo un’ombrella da donna scassata. Scendiamo alla Crocetta, davanti alla trattoria di « Baldo»; troviamo fermo un carro della « Monterosa » trainato da due muli di razza

« alsaziana » enormi per mole. Dartagnan e Casimiro entrano al grido di « mani in alto », e « viva la libertà ». Esce subito di volata un tenente-medico con « Berretta » in mano che di fronte al mio mitra non ha problemi a consegnarmi la pistola e ad arrendersi. Il fatto mi è rimasto scolpito nella mente, non per l’azione in sè stessa, ma perché la rivoltella del tenente-medico era ingrassata e lucidata di fresco. . . tanto che dalla canna su di me puntata, usciva lo stoppino e alla mia richiesta di consegna, fatta in forma quasi comica, il tenente medico me l’allungava immediatamente” constatai che l’arma era ancora in sicura e con cane abbassato.

A cassetta sulla carretta sale « Casimiro con a fianco un sergente a mani legate, il quale gli coprirà il fianco destro. Io ed il tenente ci corichiamo all’interno della carretta sopra due quintali di patate. Il momento più pericoloso veniva al passare sullo stradale davanti a Villa Parmigiani, di fronte al campanile che fungeva da osservatorio e stazione RT, dove vistosamente era piazzato un mitragliatore. Comunque usciti dall’abitato i due muli furono lanciati al galoppo, la carretta su fondo ghiaioso saltava in maniera dannata; dal campanile eravamo seguiti a vista, ma il sergente faceva da scudo al conducente. Il tenente medico completava la copertura ergendosi in mezzo alle patate che saltavano come grilli, reggendo una bottiglia di marsala in mano, mentre sotto, sempre con il mitra puntato, gli continuavo a ripetere che se si chinava o rovesciava la marsala per lui era finita.

Così sfilammo indenni senza sparare un colpo. Un caporale e altri due alpini invece avevano seguito « Dartagnan » e gli altri via Reneroni, per la strada che avevamo fatto a piedi e a cavallo nell’andata. All’arrivo il tripudio fu grande, l’attraversamento del paese di Bedonia alla sera, fu quasi un trionfo e solo in nottata rientrammo alla nostra base in Selvola. Lassù in distaccamento arrivarono gli alpini affamati, trovarono avanzi di pastasciutta e al tenente offrii pane e latte in una fondina. A questo punto il loro umore cambiò e abbandonate le paure; si sciolsero in confidenze, rivelandoci che dal Cento Croci erano scesi per un po’ di spesa a Tarsogno e poter organizzare una festa per il sabato aspettando la visita del Comandante della Monterosa in persona e forse alla presenza dello stesso Maresciallo Graziani. Ecco come il fatto viene descritto, 30 anni dopo dalla studentessa Paola Bronzini, sulla base di racconti tramandati in famiglia e riportati nel volume di, ricerche scolastiche « La Scuola di Tarsogno » a cura del Prof. Luigi Trombi:

COME FURONO ORGANIZZATI I PRIMI LANCI

Credo che sia mio dovere correggere una discordanza nel racconto di Don Domenica, forse tradito dalla memoria sul tempo di guerriglia. Il primo lancio tutto « Inglese» al gruppo di Gianni Moglia « Golico » avvenne sul Monte Orocco, sopra Spora di Bedonia il 24-2-1944, tramite un’agente inglese dell’« Intelligence Service » munito di stazione RT piazzata alle Cabanne di Rezzoaglio, Genova. Golico arrivò al contatto tramite un carabiniere dei Travaglini, Botti Giovanni, che prestava servizio alla stazione dei CC di Rezzoaglio e godeva della fiducia del suo comandante, maresciallo Luigi Monaco, agente del gruppo « Dieci» sotto il controllo della organizzazione O.T.T.O. di Genova.

Il gruppo O.T.T.O. fu uno dei primi in Italia, operante e collegato con il governo alleato di Algeri, organizzatore fra l’altro anche di espatri clandestini per ex prigionieri di guerra verso la Corsica, utilizzando, dopo averli opportunamente attrezzati, moto-pescherecci in disuso. Del gruppo facevano parte il Prof. Ottorino Balduzzi, capo fondatore, oltre a molti illustri personaggi della Resistenza come il Cap. Vincenzo Cardinale, Roggero” Li Gobbi Edgardo Sogno. La sigla O.T.T.O. derivata all’inizio dal nome del suo fondatore venne poi rettificata in Organizzazione Territori Temporaneamente Occupati. Quando il 31 marzo 1944 il controspionaggio Tedesco eliminò tutto il gruppo in Genova inviando a Mauthausen il Prof. Balduzzi Ottorino, molti suoi esponenti sfuggiti alla cattura, si trasferirono in tempo in altre zone, dove diedero vita a nuovi gruppi che rinnovarono ampliandoli il collegamento via radio con «1’lntelligence Service» di Londra. Il Prof. Ottorino Balduzzi da Mauthausen verrà inviato in un ospedale militare speciale e di qui, in collegamento con gruppi antinazisti austriaci raggiungerà Linz, lo rivedremo alla fine della guerra in Alto Adige, componente del Comitato di Liberazione.

Edgardo Sogno con una fuga rocambolesca dalla casa dello studente, più tristemente nota come luogo di torture, passò in Lombardia e diede vita alla nuova organizzazione « Franchi» che per le sue imprese coraggiose, diventerà famoso, per temerarietà, sprezzo del pericolo in tante avventure, che raccontate oggi hanno del favoloso, pur sempre coronate da successo. Il Maresciallo dei CC. Monaco Luigi di Rezzoaglio, proseguì autonomamente come gruppo D.I.E.C.L in collaborazione con Ufficiali Inglesi, nascosti a Farfanosa e Gabanne. Nell’ardimentoso incarico si avvalse della collaborazione di tutti i suoi carabinieri, fra i quali in modo particolare ricorderemo Gardella e il nostro Botti Giovanni di Travaglini. Contattata Londra si stabilirono due messaggi di collegamento che venivano poi ritrasmessi in fondo alla rubrica politica della «B.B.C. » London Colen Italy, quattro volte al giorno.

Un primo messaggio, da noi in gergo chiamato negativo, confermava che avevano ricevuto la nostra richiesta di lancio e nel caso specifico era « Il Corriere di Lione». Da quel primo annuncio preparavamo la zona lancio dotandola di paglia e fascine per i fuochi, predisponendo più persone in continuo ascolto di Radio Londra in trepida attesa del messaggio di conferma. Entro una decina di giorni veniva poi trasmesso il messaggio « positivo » che per noi era « I promessi sposi». Dopo quella conferma si passava alla fase operativa e una squadra si trasferiva in zona lancio pronta ad accendere i fuochi segnaletici al primo rumore di apparecchio.

L’aereo arrivava al buio, girava in cerchio sulla zona segnalata e dalla disposizione dei fuochi il pilota capiva la direzione di lancio, sganciava con passaggi bassi a più riprese e ripartiva. Con lo smembramento della missione O.T.T.O, fu giocoforza rivedere le frasi e tutti i sistemi del contatti ormai a conoscenza anche del nemico. Accadde più di una volta che accesi i fuochi segnaletici anziché il lancio in armamenti, vestiario e viveri si verificasse un bombardamento Tedesco in piena regola con mitragliamenti e sganciamento di spezzoni. Pertanto dopo il rastrellamento di maggio « Golico » cambiò il proprio nome in « Scarpa» così che

« Il Corriere di Lione » fu aggiornato con il messaggio « Abbiamo le scarpe rotte» senza alcun riferimento al nostro amato. . . comandante. Segnalerò anche un fatto curioso che ci provocò notevoli difficoltà di « gestione » sui primi lanci, dovuto principalmente alla perfetta organizzazione militare inglese. Vennero lanciati con i grossi paracaduti di seta, anche alcuni bidoni di scarponi militari, però tutti di piede sinistro, molto probabilmente i bidoni con le destre finirono in altra zona a noi non nota. Più tardi a chiudere interminabili polemiche all’interno, (oltre alla inutile ricerca su chi si era « fregato » i bidoni degli scarponi destri ), da un ufficiale inglese si seppe che il magazzinaggio delle scarpe avveniva non per paia ma per numero; una ditta faceva in serie solo le destre un’altra solo le sinistre. In questo modo l’amministrazione militare inglese eliminava in partenza la vendita sottobanco ai civili, come per impedire che l’occasione « facesse l’uomo ladro ».

Comunque gli scarponi « sinistri» non vennero buttati, ma i nostri esperti calzolai della zona li scucirono e con un buon « guardolo » in corame le rimontarono a mano creando scarponi più robusti, in anfibio, inattaccabili dalla pioggia, certamente più eleganti. Fu possibile un totale recupero per il motivò che il numero più piccolo inglese era il cm. 42 . . . lasciava pertanto un margine valido di gioco e un ritaglio, ai nostri bravi artigiani locali.

Diario dei ricordi 25 luglio 1943 12 agosto 1945 di Dellacasa don Domenico <<Dado>>Parroco di Chiesiola di Bedonia

25 Luglio 1943 Dimissioni di Benito Mussolini

8 Settembre 1943

Don Domenica Dallacasa «Dado»

Il 26 luglio 1943 mi trovavo a Spora dove si celebrava, in tale data, la ricorrenza della festa della titolare della parrocchia: S. Anna. Terminato il canto della messa solenne, si era sparsa la voce che il giorno prima il Duce era stato costretto a dimettersi: era stato incarcerato e sostituito dal Re Vittorio Emanuele III con la persona del generale Badoglio. La nuova ci era giunta solo il 26, anche se l’avvenimento era successo il giorno prima, per il fatto che nessuno in parrocchia era in possesso di una radiolina,… la notizia quindi ci era giunta… a piedi.

Una notizia tanto sensazionale ci lasciò lì per lì indifferenti; non perché non meritasse la nostra attenzione, ma perché una enormità simile ci sembrava impossibile! Ma come!? Fino al giorno prima il Fascismo era invincibile, il Fondatore dell’Impero non si era mai piegato davanti a nessuno, ed ora si trovava in carcere? Ma chi aveva avuto tanto coraggio da ordinare e compiere un gesto simile? Dato e non concesso che ciò fosse vero, come faremo ora senza Capo;… senza il Duce?

Solo tardi, nella serata, ho potuto sentire dalla radiolina della signora Lusardi Angiolina ad Anzola i particolari che si potevano, più che sentire, intuire, da una radio che gracchiava maledettamente.

La notizia, tanto sensazionale, era ormai certa!

Da quel momento, anche nei nostri paesetti di montagna, si era avverato quello che avveniva in tutta l’Italia.

Se prima, il Duce, con il suo fascismo, era parso insostituibile, tanti che erano stati costretti a prendere la tessera fascista, per sopravvivere era diventata più necessaria della stessa carta annonaria, sconfessavano la loro fede fascista per timore di rappresaglie. Questi ex-fascisti erano additati con disprezzo come i capri espiatori delle angherie che avevamo dovuto subire fino al giorno prima.

Questo stato d’animo poteva degenerare e intaccare quello spirito di solidarietà che, sostenuto dalla fede cristiana, è una caratteristica dei piccoli paesi di montagna. Il sacerdote quindi, anche se da tutti conosciuto per la sua fede antifascista, doveva fare opera di mediazione per calmare gli animi e indurli a più miti consigli mostrando che l’odio e la vendetta, che sorgevano allora spontanei, non potevano portare che a mali maggiori di quelli da cui ci si era liberati. Non pochi, anche nella vallata del Ceno, erano additati come ferventi fascisti, specialmente fra coloro che fino a poco tempo prima avevano soggiornato all’estero. Fuori d’Italia erano stati aiutati moralmente ed economicamente dall’allora governo fascista, era quindi naturale, per loro, provare una certa stima, considerazione e riconoscenza verso chi li aveva allora aiutati.

Questo loro atteggiamento era pericoloso esternarlo! Quindi il parroco, come persona a cui ci si rivolgeva per ogni cosa, anche fuori del campo prettamente religioso, interveniva per sedare gli animi e spiegare come veramente stavano le cose prima e poi, inducendo i propri parrocchiani a non dividersi per avvenimenti in cui avevano avuto una parte tanto marginale come protagonisti. La nomina di Pietro Badoglio faceva supporre che tutto sarebbe cambiato, e siamo stati di questa idea fino ai giorni prossimi al fatidico 8 SETTEMBRE. La notizia dell’armistizio dell’8 settembre ci è pervenuta come una nuova notizia di liberazione, di respiro, di sollievo, di gioia. Finalmente finirà questa benedetta guerra!!! Avremo finalmente un po’ di quiete, ritorneranno i nostri giovani, i nostri richiamati.

Difatti nei giorni successivi molti giovani, e non più giovani, passavano per i nostri paesetti. Erano reduci che avevano i loro cari in tutte le parti d’ Italia: napoletani, siciliani, pugliesi, romani, toscani, veneti ecc. ecc. Erano male in arnese come vestiti, affamati, e tutti chiedevano un po’ di cibo, e verso sera, poi, anche il permesso di coricarsi sul fieno delle nostre cascine, ripromettendosi di rimettersi per strada il mattino dopo, per tempo, ed avviarsi nella direzione delle loro case. La popolazione del luogo, buona e caritatevole, comprendeva le condizioni, non solo fisiche, ma soprattutto morali di questi sbandati, e li accoglieva, facendo li partecipi dei loro desinari.

Questi accettavano questa offerta disinteressata, ma pochi parlavano, La maggior parte delle volte, specialmente coloro che passavano nei primi giorni di questo viavai, preferivano non entrare neppure nelle case, ma, muti, oppure parlando solo fra loro, mangiavano quanto veniva loro offerto e poi con un – grazie! -, che, si vedeva, veniva dal cuore, ripartivano. I parrocchiani, nel compiere questo gesto, dicevano: – Speriamo che in qualche parte d’Italia, dove si trovano i nostri figli, anch’essi possano trovare la carità che ora noi compiamo verso questi sconosciuti!

Questi giovani, come ho detto, dimostravano una certa diffidenza verso gli abitanti del luogo. Del resto era più che giustificabile il loro atteggiamento stante la confusione da cui erano scappati, e quella che trovavano per via, nelle località dove transitavano. La loro diffidenza dipendeva anche dal fatto che non conoscevano coloro che li soccorrevano: Coloro che li accoglievano erano dalla loro parte, cioè di coloro che, una volta liberi, desideravano una cosa sola: arrivare alle loro case se era possibile? Oppure si trovavano fra persone che potevano fare loro del male denunciando alle autorità la loro fuga e perciò anche la direzione del loro viaggio in modo che venissero rintracciati

Chiedevano notizie. Notizie che neppure noi potevamo dare per certe. Quando infine si è saputo della reazione tedesca, qualcuno dei fuggiaschi chiedeva, se poteva fermarsi, offrendo il proprio lavoro, ancor valido, in cambio di un pagliericcio e di un po’ di cibo, nella speranza di poter presto riprendere il cammino verso casa. Tutti si pensava che questo periodo di confusione dovesse durare poco.

Primi arrivi di sfollati a Chiesiola La famiglia Mangiante

In quei giorni si presentò alla porta della mia canonica l’Ingegnere Mangiante Daniele di Lavagna, accompagnato dalla sua donna di servizio: Beccarelli Maria, per chiedermi se potevo accoglierlo per un mesetto, cioè fino a quando a questo caos non fosse seguito un po’ di calma, con il resto della famiglia, rimasta a Lavagna. Come si era ottimisti in quei giorni! In una circostanza come questa mi si chiedeva che cedessi una parte della mia canonica! Io non conoscevo nessuno dei due! Accettarli o no?

Maria aveva una zia, mia parrocchiana: una buona donna. E con questa garanzia, cioè la onestà e la bontà di una zia mi sono indotto a non negare quanto mi veniva chiesto, comprendendo, anche se non pienamente, il rischio a cui andavo incontro, perché il buon ingegnere mi confessò candidamente che era ricercato, perché, negli anni precedenti, senza pensare troppo alle conseguenze del suo gesto, aveva fatto parte della Milizia Fascista, ma solo trascinato da alcune circostanze di cui non era mai stato convinto. Dopo aver avuto la mia parola, che avrei aperto la mia porta alla sua famiglia, e dopo avermi promesso che, qualora mi fosse di disagio, avrebbe cercato altrove rifugio, l’ingegnere si portò all’abitazione della zia della Maria alle Galêre, in attesa che la stessa Maria, ritornando a Lavagna, conducesse a Chiesiola il resto della famiglia, cioè la signora Ester coi bambini: Cipriano di 7 anni ed Eugenio di 3 con la bambinaia Borzoni Giuseppina.

Mi permetto di soffermarmi su questa famiglia! Come ho detto, in un primo tempo ho visto nel loro ingresso in casa mia, un disturbo alla mia quiete. Abitavo da solo in canonica! Da circa tre anni ero senza donna di servizio; la mia unica sorella Angela si trovava a Casaliggio, presso mio zio Don Pietro Delchiappo, arciprete di quella parrocchia. Chi si abitua alla solitudine (e noto: alla solitudine di una canonica) non tanto facilmente tollera che lo si venga a turbare nel suo tran-tran sacerdotale, specialmente se ci sono in giro dei bambini piccoli che piangono (vedi Eugenio)! Allora non potevo neppure immaginare i pericoli e le traversie che avrei dovuto attraversare nei mesi seguenti.

Con tutto ciò al buon ingegnere ho detto un sì di cui in quel momento non ho colto tutte le conseguenze. La prudenza mi doveva consigliare di ripensarci su per non pentirmi di un passo affrettato e forse incauto, eppure credo che anche in questo caso, ci abbia messo lo zampino la Divina Provvidenza! Se il Signore, in quel momento, si serviva di me per porgere un aiuto urgente e necessario a chi veramente aveva bisogno, non mi sono mai pentito di aver agito come ho agito. La famiglia Mangiante per me é stata veramente la mano della provvidenza! E non solo per me, ma anche per la mia parrocchia… e non solo per la mia parrocchia.

Se non avessi avuto vicino in quei momenti di pericolo il caro ingegnere, in qualche circostanza avrei agito in modo da… non potermene neppure pentire. L’opera di mediazione e di assistenza della signora Ester, sia per me che per il paese, è stata una cosa che non potrò mai dimenticare; la sua premura per chi aveva bisogno di soccorso, di consiglio è risultato un vero tratto dalla Divina Provvidenza! Di questo sono buoni testimoni i partigiani che trovarono in lei che tentava (e ci riusciva) di supplire la buona mamma che essi avevano dovuto lasciare a casa. La cura, che aveva per loro, feriti e moralmente a terra, suscitava in chi ne era oggetto, una stima e una riconoscenza che non si è spenta con la fine della guerra!

Anche i paesani hanno sempre trovato in lei e nel marito delle persone sempre pronte a correre dove la loro opera era necessaria. Per esimersi da questi gesti di bontà non era motivo sufficiente il non conoscere chi aveva bisogno del loro aiuto. Essi si sono prestati con grave sacrificio e spesso con loro grave pericolo. Quando si avvicinava qualche rastrellamento o era in procinto qualche altro avvenimento che poteva interessare il paese, i parrocchiani dicevano: Speriamo che, anche questa volta, la signora della canonica (così era chiamata la signora Ester), ce la faccia. La mia riconoscenza per questa famiglia, anche se non sempre l’ho dimostrata, è stata ed è profonda e sentita. GRAZIE di quanto hanno fatto per me e per la mia parrocchia!

Momenti d incertezza attesa Gli sbandati dopo l’8 settembre 1943

Il caso dell’ingegnere Mangiante, che per potersi sentire più sicuro, si era rifugiato in montagna, non era singolo. In quei giorni, in cui erano ricercati, sia dai fascisti repubblichini, che dai tedeschi, tanto i… fascisti che avevano tradito la causa fascista, quanto coloro che erano fuggiti dall’esercito dopo l’otto settembre. Soprattutto coloro che non si erano presentati alle armi neppure in seguito ai proclami infuocati del generale Graziani, allora ministro della Guerra della Repubblica Sociale Italiana. Nei nostri paesetti, fuori della comodità delle strade, che quindi presentavano la possibilità di nascondersi con maggiore facilità che nei centri, si videro uomini e giovani, e in qualche caso, famiglie intere, che avevano abbandonato casa e tutto per ripararsi dalla ferocia con cui si presentavano le truppe tedesche e repubblichine.

A queste persone, pervenute da Bedonia, qualcuna anche dal Borgotarese, da Parma e dalla Liguria (fra i quali il fratello dell’ingegnere Mangiante: il dottor Giacomo con la famiglia), oltre che offrire, nelle proprie possibilità, ospitalità, si cercava di rinfrancarli con l’aiuto materiale e soprattutto morale. In un primo tempo, quando si trattava di dare un piatto di minestra, un pezzo di pane ed un pagliericcio agli sbandati, l’esiguità delle porzioni della carta annonaria non fermò la carità genuina della nostra gente che si esternava con apertura d’animo veramente cristiana. Quando invece si presentarono questi gruppi di persone estranee che mostravano la loro intenzione di volersi fermare non per poco, ma fino alla fine del conflitto, ecco che spuntò il tradizionale animo diffidente del montanaro. In questi casi l’opera del parroco era necessaria. Gli sfollati si presentavano a lui, dopo le prime ripulse da parte della gente del luogo, pregandolo che facesse opera di persuasione perché venissero ospitati.

Non era un compito facile!! Il parroco conosceva i suoi compaesani ed anche gli abitanti dei paesi vicini, ma i nuovi arrivati chi erano? Ci si poteva fidare delle loro assicurazioni che erano gente per bene? Qualcuno, per riuscire più facilmente ad ottenere l’appoggio del sacerdote, portava come argomento, addirittura una loro parentela, anche se lontana, con un sacerdote, assolutamente sconosciuto al sottoscritto. Il rischio a cui andava incontro il sacerdote in questi casi, non era da poco, perché la popolazione locale si fidava molto del sacerdote.

Tra l’altro non li si poteva lasciare su una strada! La cara Madonna di San Marco in questi casi mi ha veramente aiutato. Quelli che, da me raccomandati, sono stati accettati in casa da parrocchiani, sia di Chiesiola, che di Fornolo, Casalporino, Volpara, Selvola ed Anzola, non mi hanno fatto pentire del mio interessamento per loro. Anzi fra gli sfollati ed i loro ospitanti, è sorta un’amicizia che, anche dopo trent’anni, è ancora viva perché sorta da un gesto di carità, sgorgata in un momento di comune pericolo. In quei giorni le nostre chiesette erano molto frequentate, e se la devozione che si dimostrava, era un po’ data dalle circostanze, sono certo che ne hanno ricavato un bene spirituale vicendevole tanto gli abitanti del luogo, quanto gli sfollati.

Prime formazioni di ribelli a Chiesiola Moglia Gianni «Golico)

Fra coloro che l’otto settembre avevano preso la strada di casa, non intendendo condividere il destino della Repubblica Sociale Italiana, si trovava anche Moglia Gianni (Golico). Egli, benché di famiglia bedoniese, si considerava di Chiesiola, dopo che, qualche anno prima, aveva sposato la signorina Moglia Rina, parrocchiana di Chiesiola. Infatti con la moglie e la bambina Gabriella, si era portato presso i suoceri che abitavano nella «Montà», frazioncina di Chiesiola.

Lo incontravo spesso, ed un giorno mi parlò di gruppi di sbandati che, in altre zone, si erano riuniti in squadre, che intendevano opporsi al richiamo alle armi, e nello stesso tempo, anche all’azione dei fascisti e dei tedeschi. Egli, d’accordo con qualche altro amico, intendeva fare altrettanto nella zona del Ceno, località dove la guerriglia era possibile per l’asperità del luogo. Non avendo avuto la possibilità di potersi servire, come luogo di ritrovo, della casa del suocero, che non vedeva di buon occhio queste riunioni segrete, si rivolse a me per vedere se ero disposto ad accoglierlo con gli amici nella mia canonica.

Nella speranza che i miei ospiti di Lavagna non avessero nulla in contrario, acconsentii ben volentieri ad accontentarlo. Infatti dopo qualche giorno dal nostro colloquio, un gruppo di giovani ex-militari tennero la loro prima riunione in casa mia. Più tardi seppi che a Bedonia, il Moglia, precedentemente, si era trovato con altri amici per trattare di questo argomento ed insieme avevano deciso di riunirsi fuori del centro di Bedonia per poter agire più tranquillamente. La scelta della località cadde su Chiesiola dopo che avevo acconsentito ad aderire alloro movimento. Dopo le prime riunioni nella mia cucinetta, un giorno l’ingegnere Mangiante mi prese a tu per tu, e mi chiese, con gentilezza, quale era lo scopo delle riunioni notturne in canonica.

A dir il vero, avevo mancato verso di lui e la sua famiglia non mettendo la al corrente di quelle adunanze e del pericolo che con me correva anche la sua famiglia. Con schiettezza, conoscendo la lealtà e la franchezza dell’ingegnere, gli esposi il motivo di quei ritrovi. Egli sospettava qualche cosa del genere e mi dichiarò la preoccupazione per la sua famiglia. Era sfollato da Lavagna per sottrarsi ad un pericolo eventuale, ed era venuto a mettersi in un pericolo ora certo. Lo assicurai che, almeno per allora, di pericolo non ce n’era ancora, anzi, per mostrargli la verità di quanto gli dicevo, gli promisi che avrei chiesto ai ribelli (così si chiamavano allora) di permettergli di assistere alle nostre adunanze.

Potei vedere, dopo qualche ora, Moglia Gianni e gli proposi di invitare all’adunanza di quella stessa sera l’ingegnere. Gianni, che aveva già fatto conoscenza con l’ingegnere, accolse con gioia la mia proposta. Durante detta adunanza Gianni e gli altri presenti convinsero l’ingegnere della bontà della loro causa, per cui da allora in poi, fece parte dell’ancora esiguo gruppo dei ribelli, e mise a disposizione dei suoi nuovi amici le sue cognizioni tecniche, cognizioni che non poche volte sono state di grande utilità alla sorgente brigata dei partigiani. L’esiguo numero dei primi aumentò con l’adesione, oltre che di quelli del luogo, anche di coloro che dal di fuori, avevano cercato rifugio fra i monti. .

Per gli abitanti questo fatto faceva perdere al movimento per loro l’aspetto della clandestinità, e stava prendendo l’aspetto organizzativo ed aperto di cui si sentiva la necessità perché potesse veramente essere efficiente.

Questo nuovo aspetto dell’avvenimento poteva suscitare nell’animo dei montanari un sentimento di paura pensando alle conseguenze di cui potevano diventare protagonisti. Quella incertezza di una scelta e la paura che poteva allontanarli dal movimento partigiano non si manifestò, anzi compresero che il loro concorso, almeno indiretto, era necessario. Ecco che questo apporto si esternò in fatti concreti: in tutte le parrocchie della vallata erano pochissimi i giovani che non facevano parte dei ribelli; i ribelli trovarono sempre assistenza in ogni famiglia si presentassero. In qualche famiglia non passava giorno che non dovessero dare vitto e qualche volta anche alloggio a partigiani di passaggio.

Non poche sono state le famiglie che hanno ospitato partigiani per tutto il tempo della lotta clandestina, nascondendo vestiti, armi e munizioni con gravissimo loro pericolo specialmente nei periodi di rastrellamento. I buchi delle case di montagna erano nascondigli che non c’era fiuto di segugio tedesco o fascista che potesse scovarli. La canonica di Chiesiola era fra questi nascondigli, e se le cose nei momenti di trepidazione sono sempre andate bene, credo che la Madonna ci abbia messo la sua mano.

Meritavamo allora questa assistenza particolare? Forse no, ad ogni modo, in quei momenti anche i meno… cristiani pregavano veramente di cuore Aumentando continuamente il numero degli aderenti al movimento partigiano si dovette dividerli in squadre; squadre dislocate in diverse località della vallata, a capo delle quali era stato designato un caposquadra ed eventualmente vice caposquadra. Il compito di comandante generale era stato affidato a Gianni Moglia (Golico).

Le squadre erano dislocate a Casalporino (caposquadra: Dragotte), a Tomba (cap. Bill), a Costa d’Azetta (cap. Mario), a Volpara (Cap. Istriano), a Fontanin (Cap. Cosimo). Con queste squadre sparse un po’ dovunque non c’era la possibilità per loro di soddisfare ai doveri religiosi con regolarità, anche se lo desideravano. Noto che la quasi totalità degli allora detti ribelli, erano buoni cristiani, anche se poi, in seguito, vennero annoverati fra i partigiani di Brigate Garibaldi, Comunisti. Per potere dare loro la possibilità di vedere ogni tanto un sacerdote, mi recavo sovente, senza però un programma regolare, a visitare le diverse squadre.

Dopo le prime visite, che hanno recato una sorpresa nei giovani, e durante le quali non c’era quella confidenza che desideravo, una buona parte di essi apriva l’animo all’azione del sacerdote. Erano giovani, che in un primo tempo, pensavano che la loro volontaria accettazione a fare parte della brigata dovesse avere breve durata, invece, giorno per giorno, sembrava loro che la fine della guerra si allontanasse sempre di più. Con questi sentimenti accoglievano volentieri una parola di conforto; conforto per la lontananza dai propri cari che Qualcuno non aveva visto da parecchi mesi. Forse non tutti erano sinceri ed aperti col sacerdote, e da costoro egli veniva accolto quasi come un estraneo; per questo mi spiego la condotta non sempre buona di qualcuno. Però sono convinto ancora che se tutti i sacerdoti avessero accostato di più questi giovani, forse nessuno avrebbe commesso azioni di cui in seguito poteva essere biasimato.

Non è stato certo incoraggiante il gesto di quel parroco (che poi ho potuto accertare per vero), che ad un suo giovane, di animo e condotta buona, che si era recato a casa per visitare il padre ammalato, entrato in chiesa la domenica per ascoltare la santa messa, il sacerdote non volle iniziare il sacro rito finché il giovane non fosse uscito di chiesa, gratificandolo di titoli poco onorifici, per il semplice motivo che aveva aderito al movimento partigiano. Ma ce n’è voluto parecchio per quietare quel giovane e per spiegargli il perché del gesto del parroco… gesto che non ho capito allora, e non ho capito e potuto giustificare mai!

Il repubblichino Moglia Marco

Fra gli abitanti della vallata, che avevano aderito al partito fascista (al tempo del duce) vi era anche un mio parrocchiano: Moglia Marco. Egli era appartenuto alla Milizia Portuale di Zara ed aveva avuto una menzione onorevole per avere salvato la vita al suo superiore: il seniore Caruso. Trovatosi a casa, in licenza, quando scoppiò il fenomeno partigiano, credette più sicuro fermarsi a casa per la impossibilità, oltre che per il pericolo, di ritornare alla base. Il fatto di essere appartenuto alla Milizia non gli giovò, trovandosi in una località dove parecchi erano i partigiani, e dove, a pochi metri da casa sua, aveva addirittura la sede il comando. Per questo, venne avvertito che non si allontanasse di casa, perché, benché fosse un ottimo giovane, il comando temeva che potesse spiare e riferire notizie che riguardavano il movimento partigiano.

Disgraziatamente un giorno Marco dovette recarsi a Volpara per ragioni di famiglia. In tale località venne scorto da alcuni che facevano parte della squadra locale. Per questo fatto alcuni partigiani (non del posto), si accanirono contro di lui ed erano arrivati al punto di chiedere che venisse eliminato per togliere di mezzo, come dicevano essi, un pericolo permanente per la intera brigata. Mi c’è voluta tutta, per calmare gli animi, aiutato validamente dalla signora Mangiante, che aveva acquistato un certo ascendente sui ribelli per il suo altruismo e per il coraggio che dimostrava. Ci siamo fatti promettere da Marco che non sarebbe uscito dal paese se il comando non gliene avesse dato il permesso scritto.

I primi lanci alleati

Il comandante «Golico», tramite il Comando dei partigiani genovesi, era riuscito ad ottenere una serie di lanci nella nostra vallata. Il primo lancio ebbe luogo nella notte del 21 marzo 1944. Questi lanci erano preceduti da avvisi trasmessi da «La voce di Londra». La radio, che doveva ricevere questi messaggi era installata in canonica dopo essere stata sottratta ad una famiglia di fascisti di Santo Stefano d’Aveto. Ogni giorno dovevo sintonizzare la radio con l’onda trasmettitrice e riferire al comando. Ricordo che un pomeriggio (di lanci ne avevano già fatti, parecchi), ero intento ad ascoltare radio Londra quando fra gli altri messaggi, che a me non interessavano, sentii ben chiaro: «Promessi sposi».

Era il segnale per un lancio diretto alla nostra brigata. Di corsa uscii di casa per cercare Scarpa, ora intendente (aveva ceduto il comando a Bill), perché avvertisse gli interessati della trasmissione del messaggio e per preparare l’occorrente per il lancio. La brigata si era trasferita, per esercitazioni, nei pressi di Cornolo. Nei paraggi di Chiesiola c’era solamente lui con Resteghini Silvain, quindi mi pregò di andare con lui e Silvain per preparare i segnali necessari.

Come zona di lancio era stata scelta una località concava sul monte Orocco, situata tra il territorio delle parrocchie di Spora e Chiesiola. Ci trovammo tutti e tre sul posto, pronti ad accendere i fuochi-segnali. Ad un dato momento sentimmo il rumore di un aereo che si avvicinava. Sentii allora la voce di Scarpa che ci avvertiva di non fare nessun segnale, perché poteva essere un aereo tedesco, la cosiddetta Cicogna, perché non era ancora l’ora convenuta.

Infatti era veramente così. L’aereo fece due giri attorno all’Orocco avvolto nell’oscurità, e si allontanò dalla parte opposta da cui era venuto. Se avessimo acceso i falò sarebbe stato un disastro per noi quella notte, senza tener conto delle conseguenze che ne sarebbero derivate dopo, per la nostra imprudenza. Dopo circa mezz’ora del passaggio, ecco di nuovo il rumore di un altro aereo. Il rumore di questo secondo aereo era differente da quello del precedente. Scarpa gridò di accendere i fuochi. Eseguimmo l’ordine. Era un apparecchio inglese.

Infatti dopo due giri attorno ai nostri segnali si scorsero i paracaduti scendere pian piano. I primi caddero poco lontano dal luogo dove ci trovavamo, gli altri vennero portati dal vento verso l’abitato di Spora, per cui alcuni caddero addirittura presso alcune abitazioni di Pian di Boso, frazione di Spora. Una volta eseguito il lancio, ci portammo ancora in paese. Io rientrai in canonica, Scarpa e Silvain, invece, in piena notte, si portarono a Cornolo per avvertire la brigata dell’avvenuto lancio, perché un numero sufficiente di uomini si portasse sull’Orocco (circa 4 ore di mulattiera) per il recupero del materiale del lancio. Altri lanci sono stati effettuati sul monte Orocco. Alcuni però sono stati rimandati perché i messaggi erano stati captati dai tedeschi che, prima dell’orario stabilito, sorvolavano la zona dove il lancio doveva avvenire. Non poche volte si doveva aspettare una nuova trasmissione del medesimo messaggio per potere ottenere il lancio.

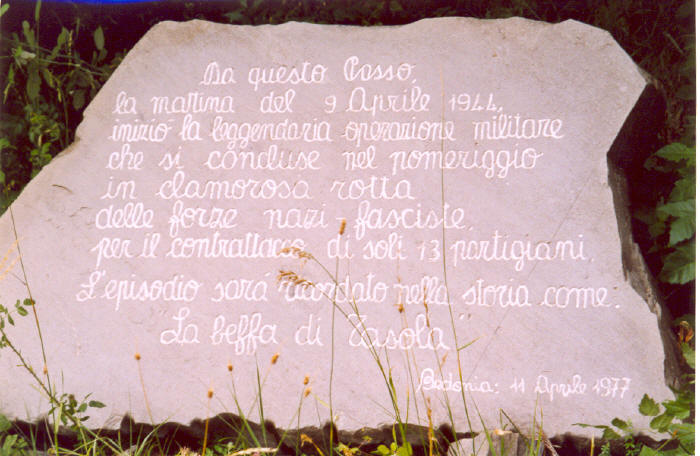

9 Aprile 1944 S. Pasqua Battaglia di Montevaccà

Il giorno che la pietà cristiana dedica alla pace ed alla fratellanza doveva segnare per la vallata del Ceno l’inizio di quel periodo che avrebbe lasciato dietro di sé distruzione, lagrime e morte. Fin dalle prime ore del mattino del giorno di Pasqua del 1944, 9 aprile, si sentiva già parlare di scontri armati. Sul mezzogiorno anche da Chiesiola si sentiva il crepitio delle armi automatiche. A Montevacà avveniva il primo scontro fra partigiani e tedeschi. Scontro accanito e sanguinoso fra tredici partigiani ed un centinaio di tedeschi.

I tedeschi e fascisti erano partiti da Bedonia e si volevano fare scudo della corriera, di Carpani, guidata dal nostro Lagasi Paolino. In un primo tempo Paolino ha cercato di evitare di prestarsi per un simile servizio, pericolosissimo per lui, poi, costretto dalla forza, dovette sedersi al volante. Giunti nei pressi del valico di Montevacà, i partigiani, che attendevano la colonna tedesca, aprirono il fuoco, ma, sopraffatti dal numero, dovettero ritirarsi verso Tasola, dove il combattimento continuò. .

L’autista, nella confusione del combattimento ed in mezzo ai proiettili che fischiavano da ogni parte, a malapena poté salvarsi con la fuga abbandonando l’automezzo. In tale circostanza ci furono nelle file dei partigiani un morto (Ruggeri Pietro di Porcigatone) e tre feriti (Libero, Battaglia e Pablo). I feriti vennero portati a Drusco, dove si trovavano alcune grotte ed in una di queste, non lontana dall’abitato, ma ben occultata dall’asperità del terreno, vennero ricoverati, curati ed assistiti dal Rev. Don Agostino Viviani, parroco di Drusco.

Siccome non sono mai riuscito da solo a raggiungere questi feriti per la perfetta mimetizzazione della località, che tra l’altro conoscevo abbastanza bene, finché essi sono stati costretti per le ferite a servirsi di questi inaccessibili ricoveri, mi sono dovuto fare accompagnare dal caro Don Viviani. I feriti erano impazienti di potere fare ritorno presto alloro posto di combattimento con uno spirito che, in certi momenti, credevo esagerato; ma che di fatto poi, si è dimostrato vivo e sincero. Erano tre giovani in gamba. Si dovette ripiegare a questi rifugi, per nulla comodi, almeno provvisoriamente, per non mettere in pericolo la popolazione, perché era logico pensare che i tedeschi sarebbero ritornati per compiere un rastrellamento, come di fatto avvenne di lì a poco.

Nadia Bertolotti ci racconta

NELLA STORIA DELLA SCUOLA DIT ARSOGNO LE PRIME BRIGATE NERE

Era l’inizio del 1944, tempi che per mangiare ci voleva la tessera. Mio nonno l’aveva a Miramonti. Il venerdì santo alle 9 di mattina andò a prendere la farina. Mentre Nino Forni stava pesando la sua razione, arrivarono i primi sintomi delle brigate nere. C’erano 8 macchine e 3 corriere con degli ostaggi presi su ad Albareto. Mio nonno si mise in cammino per venire a casa ma lo fermarono prigioniero. Sentirono una sparatoria: era la uccisione di Alice Scarsella. Ma i tedeschi (che erano con le camice nere) dicevano che erano attaccati dai partigiani e volevano portare mio nonno avanti nella loro macchina per scovare i partigiani. Piano piano lui ritornò in casa al Miramonti e si mise a parlare con un tedesco. Forni intanto levava del vino da una botte e ne bevvero 2 damigiane, poi si misero a bastonare i civili. Ne uccisero uno a Centocroci. Mio nonno poté tornare a casa alla notte di nascosto.

VENERDÌ SANTO 1944

Il giorno del venerdì santo del 1944 arrivò in paese una pattuglia del battaglione San Marco per un rastrellamento. Stavano cercando i partigiani che si nascondevano nei dintorni. Una ragazza di nome Alice Scarsella, vedendo i soldati, pensò di avvisare il fratello Giuseppe, perché si nascondesse. I soldati, vedendola attraversare il Vaiolo di corsa, le dissero di fermarsi. La ragazza forse non li sentì, forse pensò che era meglio rischiare e salvare il fratello, e proseguì. I militi del San Marco, credendo che fosse una staffetta dei partigiani, le spararono ed ella, colpita in pieno petto, morì. Lo stesso giorno spararono anche alla sorella e le sfiorarono i capelli: cadde svenuta e uno dei militi disse: – Sparagli ancora un colpo - E lascia perdere( non vedi che è morta? – rispose un altro. Così corsero dietro a suo fratello, ma si nascose nella macchia e non lo trovarono.

La madre, dal dolore morì di crepacuore.

I MONGOLI UBRIACHI

Una sera i mongoli erano nella Breva ubriachi. Penetrarono nella casa di una donna, la Rina. Quando arrivarono, gli uomini si nascosero e le donne rimasero impaurite. Uno disse che dovevano andare con loro; arrivò il capobanda e li portò via.

SCARSELLA ALICE

Tornolo 18-12-1914 Tornolo 7-4-1944 E’ la prima vittima civile della Resistenza di Tornolo e della Val Taro. Durante la Settimana Santa del ’44, l’Alta Val Taro viene investita da una combinata azione di fascisti e tedeschi partiti da Parma e dalla Liguria; viene investita la Val Gotra, il Passo Centocroci e le pendi ci del Penna. Nell’azione combinata che vede i primi scontri a Montevaccà e a Tasola, si ha per la prima volta un’azione di rastrellamento della popolazione civile, nel corso del quale vengono prelevati una ventina di ostaggi.

Scarsella Alice viene sorpresa dai fascisti, mentre sta accorrendo ad avvisare il fratello partigiano del gruppo « Centocroci » All’ alt dei fascisti, la ragazza non si ferma: i fascisti le sparano ed Alice viene uccisa.

BOMBARDAMENTI ALLEATI

E PRIME OPERAZIONI PARTIGIANE 1944

Conla caduta dell’apparecchio alleato sul M. Zatta a S. Maria Taro s’incominciò a sentire lo scoppio delle bombe, e a provare la sensazione di essere entrati nel vivo della guerra. Nel pomeriggio del giorno di carnevale, un aeroplano che volava a bassa quota, sganciò nei pressi di Pianlavagnolo tre bombe che con il loro scoppio, spaventarono non poco la popolazione. Durante la notte volava sempre a bassa quota, un aereo denominato « Pippo” (di giorno dormo di notte picchio) il quale sganciava bombe ovunque vedeva trapelare luci o fuochi. Una sera sul tardi sganciò anche a Vallombraia però fortunosamente come già a Pianlavagnolo, le bombe non causarono né vittime né danni. A provocare il bombardamento furono, molto probabilmente, le « braci» di un forno appena chiuso per il pane, nel momento in cui si rastrellano ancora accesi i ceppi e le ramaglie rimaste. La prima domenica di marzo arrivava da Chiavari un camioncino carico di merci varie e viaggiatori di fortuna. In località « Bilico» viene avvistato da un caccia, e dopo lungo mitragliamento fu colpito in pieno. Salvi miracolosamente nella cunetta sia l’autista che i passeggeri.

Sempre alla fine di febbraio un bombardiere alleato, colpito ed in avaria andò a cozzare contro la parete rocciosa del M. Penna vicino all’ Incisa in territorio di Amborzasco (GE). Si ritrovarono solo tre morti carbonizzati. Causa questi continui bombardamenti e mitragliamenti la popolazione non era più sicura di viaggiare a piedi o con mezzi di trasporto, perché era molto facile essere presi di mira dai caccia alleati. A seguito di questi fatti in molte parrocchie vennero sospese tutte le processioni e proibite le riunioni all’aperto. Le prime operazioni dei Patrioti ebbero per obiettivo le caserme dei C.C., che ci procuravano le armi necessarie a combattere l’invasore. Una sera di Febbraio alle ore 19 un gruppo di patrioti assaltò quella di S. Maria Taro, ma l’operazione fallì. Al riguardo sempre Don Celso Mori precisa che: « La caserma era stata preparata all’assedio: nell’interno della porta d’ingresso era stato costruito un muro di difesa che permetteva a stento l’apertura di un solo battente della porta. Ogni finestra poi era stata chiusa per metà da un muro con feritoia e per l’altra metà da robusta rete metallica. Alla prima intimazione di resa fatta dai partigiani ai carabinieri partirono alcuni colpi sia dall’una che dall’altra parte per cui rimasero colpiti un partigiano e un carabiniere. I due feriti, a seguito di complicazioni, trovarono la morte. I partigiani dovendo soccorrere il loro ferito desistettero per quella sera dall’assedio. Inseguito a quest’attentato, venne mandato da Parma, di rinforzo alla Caserma dei Carabinieri un presidio di circa 10 militi fascisti al comando di un sergente. Ad Alpe era stato costruito coll’inizio della guerra, sul m. Orocco, un osservatorio antiaereo, il quale era collegato con Sestri Levante a mezzo di telefono.

PRIME SCORRIBANDE

Con la primavera il gruppo « Centocroci» Beretta si sposta a Setterone in Comune di Bedonia e forte di 70 uomini comandati da « Richetto» decide l’attacco alla casermetta di Alpe, presidiata dai fascisti, per il giorno giovedì 23 marzo ’44. Il piano predisposto prevedeva un attacco diretto alla caserma che aveva funzioni di osservatorio antiaereo. All’attacco erano impegnati 15 uomini guidati dello stesso comandante mentre gli altri partigiani avevano funzioni di copertura per impedire arrivi di rinforzi dal comando di Sestri Levante, a cui la caserma era collegata per telefono e via radio.

Quel giovedì ad Alpe era gran festa per la celebrazione della chiusura delle 40 ore e gli abitanti gremivano la chiesa per la Messa-grande. Quando si sparse la voce dell’arrivo dei partigiani, l’officiante fermò il rito e dopo un attimo di perplessità! invitò tutti i fedeli a riunirsi in preghiera e recitare il s. rosario. La casermetta dei militi era situata quasi al centro del paese e non si differenziava nelle strutture, dalle altre case. Nel circondarla Richetto si avvide che la porta era aperta e con decisione entrò seguito dal Tenente Mario e dai due partigiani Elio e Leone. Segue un profondo silenzio di attesa e d’incertezze poi, con un sospiro, si vede il comandante del presidio, semplice caporalmaggiore, arrendersi uscendo con le mani alzate, Leone viene lasciato a guardia del prigioniero, mentre Richetto e gli altri salgono al piano superiore per prelevare i militi. .

La porta è sprangata dall’interno, all’intimazione di resa nessuno risponde, allora Elio, spara una raffica di « Sten » contro la serratura. Al rumore degli spari il prigioniero di sotto in cucina, impaurito, cerca di dare una spinta alla guardia e fuggire, ma Leone è pronto e lo stende con un colpo di moschetto. Dopo poco Richetto scende con i sei uomini del presidio fatti prigionieri. . Caricati i muli con tutte le armi e il materiale vario reperito nella caserma, per interessamento anche del parroco, vengono lasciati liberi i sei militi e la colonna dei partigiani parte per rientrare a Cento Croci. Venerdì 24, come previsto, arrivano i rinforzi fascisti da Chiavari e per prima cosa prelevano Don Cardinali Giuseppe il parroco, per fucilarlo sentenziando: «Meglio fucilare un prete che sterminare la popolazione ». Successivamente però ritornarono a più miti consigli; prelevano quattro uomini robusti per trasportare il loro morto e una decina di donne come ostaggio per mettere al riparo la colonna da eventuali nuovi attacchi dei « ribelli». Di passaggio a S. Maria si fermarono e mostrarono il morto ai militi fascisti fra continue sparatorie e minacce alla popolazione civile.

CON I TRENTA DELL’ISTRIANO SUL M. NERO ALLA «TANA DELLE VOLPI» Aprile 1944

Tre baite all’uso carbonaio, poste su una radura in falsopiano e fatte di tronchi di faggio, ai margini di una foresta di pino-mugo sempre verde, con un’aria fresca, umida e olezzante di resinose e mentastri, a quota m. 1.400, questo era il nuovo rifugio del distaccamento dell’lstriano, battezzato da Carlo Squeri «Venor », molto eufemisticamente «Tana delle Volpi ». L’avevamo costruita in Aprile, con l’ultima neve ancora alta, grazie all’abilità e indispensabile aiuto di alcuni carbonai veneti « Brusamolin » veri maestri di carpenteria, ugualmente baraccati appena più sotto sul sentiero-mulattiera che saliva da Selvola verso il m. Zoallo.

Pierino Moglia « Pedro» di Cese vice-comandante, aveva procurato la carta catramata per il tetto, le stufe e la paglia per il letto. Si dormiva su due ripiani a castello, ottenuti con piccoli tronchi su cui era stato steso un letto di paglia, vecchie stufe montanare in ghisa funzionanti a legna erano tenute accese in continuità, durante la notte provvedevano i patrioti in turno di guardia. Fuori appese ad un albero, facevano mostra di sé, le mezzene di mucca macellata sul posto. Chi arrivava da lontano, di pattuglia o di ritorno dal prelievo-vettovagliamento con zaino ripieno di: sale, tabacco, grasso, conserva e pane, non trovava di meglio per calmare la fame, di una genuina bistecca fatta sulla brace con qualche tozzo di pane raffermo, un pizzico di sale e pura acqua di fonte in abbondanza. I locali più pratici, ogni tanto, disponevano di qualche borraccia di buon sidro di mele prodotto a Selvola o Volpara.

Da lassù, in quell’ambiente primitivo ma tanto salubre, si viveva fuori dal mondo, sempre all’erta, dominando a raggera su tre vallate: Val Ceno che ci lasciava una certa tranquillità per i continui collegamenti con Drusco, Selvola e Volpara; Valnure che pattugliavamo in continuità di notte fino a Pertuso, Rompeggio e Selva di Gambero, mentre veniva trascurata di più la Val d’Aveto, confidando molto sulla distanza e sulle asperità naturali che ci dividevano da eventuali puntate fasciste. Non per sogni di gloria, ma. . . dar maggior lustro a quel gruppo di ardimentosi vuol dire fare storia e ricordare un gruppo che nel Piacentino e nel Parmense diede origine a numerose brigate partigiane; ugualmente si forgiarono a quella scuola molti eroici combattenti e uomini politici che calcarono la scena amministrativa del dopo guerra.

Ricorderò come fulgido esempio, Guerci, Ferdinando « Caio » che ci aveva raggiunto a Casalporino inviato dal Comitato di Parma. Fuggì da Verona alla vigilia della partenza per la Germania con un gruppo di amici alpini parmigiani; trascinatore e dotato di un carisma naturale, lui caporale, era stato subito riconosciuto come capo e al rifugio « Tane delle Volpi» aveva formato la sua banda detta dei « gorillini ». Per essere ammessi, bisognava saltare da un «mugo» all’altro almeno tre volte di seguito senza toccare terra, emettendo alla fine il classico urlo gutturale e battendosi il petto.

L’unico suo cruccio, fu quando una sera scendendo a « morosa » verso Rompeggio riuscì a disarmare un forestale suo rivale in amore, mentre nottetempo lo stava accompagnando su in distaccamento, riceveva uno spintone verso la ripida scarpata e il forestale tornava «uccel di bosco ». Figlio del popolo d’oltretorrente, vero monello, erede delle barricate, fu il compagno di molte battaglie, sprezzante del pericolo altruista con i compagni, la sua scomparsa lasciò un gran vuoto nelle file partigiane. La ricorderemo, pubblicando la motivazione della medaglia d’oro al valor militare concessa alla memoria.

ELENCO PARTIGIANI DISTACCAMENTO

ISTRIANO – Aprile-Maggio 1944

TANA DELLE VOLPI – M. NERO

POLDRUGO ERNESTO -« Istriano» sottufficiale di marina di Pola,

P.C. comandante;

.

SQUERI CARLO«Venor» universitario di legge di Bedonia – Commissario; poi avvocato e Deputato al Parlamento D.C., Sindaco di S. Donato Milanese;

BALDASSI VINCENZO. «Bragadin» studente liceale di Parma, Commissario, poi Sindaco di Parma e Deputato al Parlamento P .C.;

GUERCI FERDINANDO «Caio» operaio di Parma, V. Comandante Brigata, caduto a Farini Valnure, medaglia d’oro al V.M.;

MOGLIA PIETRO – «Pedro» commerciante legna e carbone di Cese, Bedonia, Vice comandante Brigata;

SIGNORINI GIANNI ANTONIO Fanfulla» studente universitario di Pieve di Campi! Albareto, poi Vice Comandante I Brigata Beretta;

DEL NINNO RAFFAELE – «Ralf» studente liceale di Parma, Vice Comandante Brigata, poi laureato in medicina;

MUSA FERDINANDO – «Spartaco» studente tecnica di Casalporino di Bedonia, Vice Intendente Brigata poi ragioniere;

FERRARI FERRUCCIO -« Ciccio » studente liceale di Parma, Intendente Btg., Sindaco D.C. di Tornolo;

DERLINDATI ATTILIO – «Mongolo» Universitario in Economia di Ozzano Taro, caduto.

CREDALI PAOLO – «Ivan» studente liceale di Parma, invalido, giornalista;

BERTELLI DOMINGO -« Bandolero» studente liceale di Bedonia; «Spezia» meccanico dell’arsenale;

AMOROSO SANTE «Klim» studente liceale di Parma, figlio di generale decorato di medaglia d’oro al V.M. in Etiopia;

GHILLANI OTELLO – «Pablo» operaio di Parma, caduto medaglia d’argento V.M.;

SALVI MARIO – «Tancredi» studente di Anzola, poi maresciallo P.S. Milano;

MARIANI FRANCO Scorpione» studente di La Spezia, ragioniere. –

BERTI DANILO «Danilo» studente di Anzola.

CAPPELLAZZI CARLO «Ten. Monti» barbiere, perseguitato politico di Parma;

MERUSI ETTORE «Zio» idraulico di Via XX Marzo a Parma;

BIANCHINI DANILO – «Firenze» studente di Firenze, poi commerciante Chiavari;

BECCARELLI DANILO – «Athos» fratello di «Rata» Chiesola Bedonia;

ELMARE LINO – «Aramis» forestale di Roncole Bedonia;

SMANI OTTO – «Villa» carbonaio veneto;

PESSINI TRANQUILLO – «Camillo Testarossa» contadino di Tarsogno;

BOSELLI ALDO – «Aldo» contadino di Volpara Bedonia;

MONTEVERDI DOMENICO – «Dencin» mulattiere di Remezzano;

ROSSI GIUSEPPE «Teston» studente di Isola di Compiano;

CORTELAZZO GIULIO – mulattiere di Selvola, staffetta e addetto ai collegamenti. .

SABOTATORI AGGREGATI A VOLPARA

SIMON ATTILIO «Gobbo» friulano paracadutista della « Nembo» missione Cap. Bernini a Spora;

GRIETTI – «Cellini» piemontese di Pinerolo della « Nembo» missione Cap. Bernini;

LAGORIO SERAFINO – «Carabiniere» di Giaiette (Borzonasca).

PRESA DI FERRIERE .

20 Maggio 1944

Dopo uno sbandamento comprensibile conseguente allo scontro di Monte-Vaccà (passato dalla cronaca alla storia come la battaglia di Pasqua del ’44) alcuni gruppi di patrioti si staccarono dal M. Penna e autonomamente si trasferirono in altre zone operative. La parola d’ordine, in quel tempo, era di abbandonare i paesi con trasferimenti in periferia, lontano dalle strade di accesso, cercando accantonamenti possibilmente isolati, senza coinvolgere la popolazione locale che viveva sotto l’incubo delle spie fasciste e pagava l’omertà e la solidarietà con i « ribelli» subendo continue violenze e intimidazioni di ogni genere.