Più volte mi sono sentita chiedere: << Ma come mai, per quali ragioni sei andata ai monti con i partigiani? Che cos’era un senso di rivolta, d’avventura, di patriottismo?>> Le ragioni, più o meno, che allora si potevano attribuire agli uomini. Nel mio caso la spiegazione era più semplice ed anche più prosaica. Era una decisione che non ho preso io.

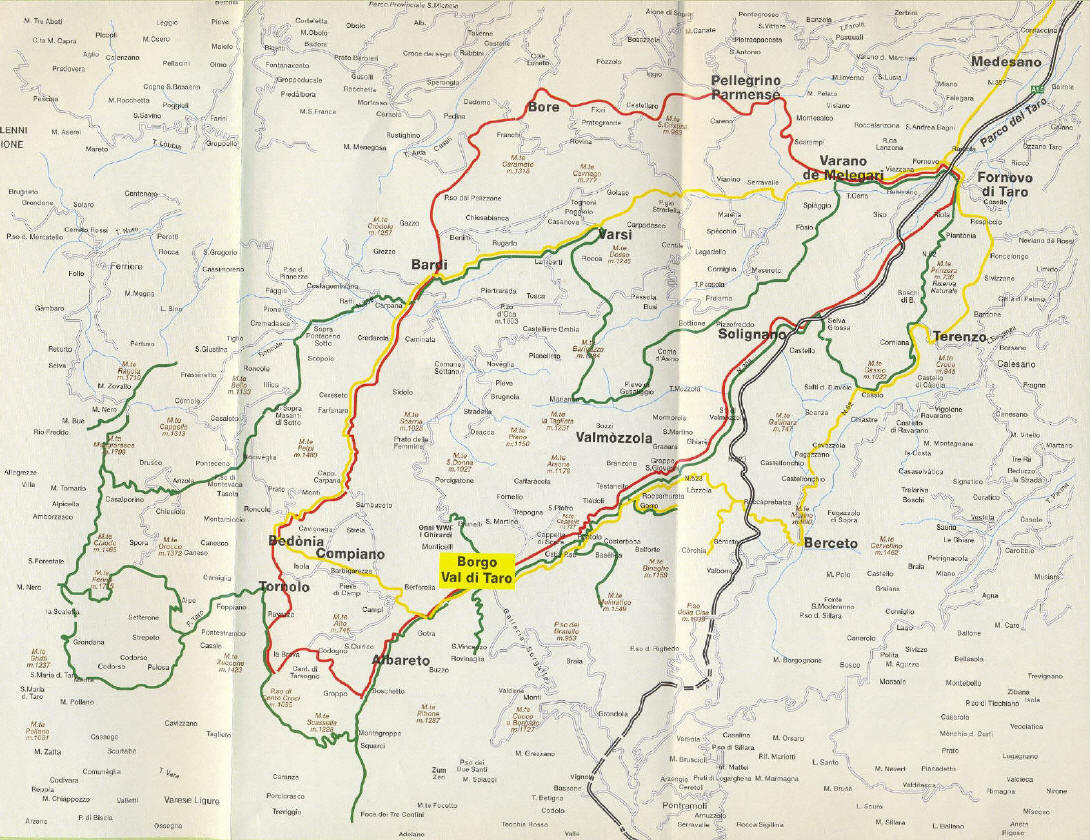

Quando i fascisti sono venuti ad arrestarmi – nel gennaio del ’44, se ben ricordo – io avevo ben altre cose per la testa. A quel tempo insegnavo alle medie di Borgotaro, ero iscritta a Lingue a Venezia, stavo preparando due esami per la sezione di febbraio e in più facevo anche i lavori di casa che di solito, che allora non c’era. Con tutto questo avevo ben poco tempo, e ancora meno l’inclinazione, per occuparmi delle attività dei miei fratelli.

Ricordo che quella notte quando piombati i militi in casa – s’aspettavano di trovare Eugenio -, mentre due di loro mi tenevano retta dritta contro il muro in corridoio, e gli altri che cercavano in ogni stanza e aprivano i cassetti, e poi, più tardi in caserma, ricordo che quello che provavo era un sentimento di rabbia. E andavo ripetendo: << Ma io insegno. Mi aspettano a scuola domani mattina >>.

Per me l’arresto era una vera tragedia. Avevo preparato due esami. Uno, quello di Pedagogia , non avrei potuto ripeterlo più tardi. Avrei potuto ricominciare con nuove dispense, fare un nuovo corso. Come perdita di tempo, e anche economicamente, per me era un vero disastro. Il giorno dopo mi hanno portato in macchina a parma, al Comando fascista di Santa Fiora. E l’interrogatorio di ogni giorno era press a poco lo stesso. << Dove sono i tuoi fratelli ? Ai monti con i fuori legge, no? >>.- Allora non si chiamavano partigiani. A Santa Fiora, li chiamavano ribelli, fuorilegge, bande di banditi -. Poi seguiva la predica – I fascisti avevano loro la patente e il brevetto del patriottismo e dell’amor di patria -. << Ma non ti vergogni? Ma che tipo d’italiana sei? >>.

Poi cambiavano tono. <<Stiamo preparando una puntata. Li fucileremo a vista i tuoi fratelli. Come puoi dormire e sentirti responsabile? >> E cosi via da capo. Stanchi di tenermi a Santa Fiora m’hanno trasferita nelle carceri comuni, a San Francesco. Ora qui la cosa era diversa. A Santa Fiora sofferenze fisiche non ne avevo subito. Dormivo su di una branda sotto due coperte militari, due volte mi portavano il rancio che davano ai soldati, e per il resto stavo seduta a fissare il muro o guardavo dalla finestra giù nel cortile, e aspettavo l’interrogatorio.

Cosa m’ero aspettata di trovare a San Francesco non lo so. Certo non quello che trovai. Se posso parlare di una coscienza politica, è stato allora che m’è venuta. Le prigioniere erano di due tipi. C’erano quelle comuni e con mia grande sorpresa, trovai che quasi tutte queste erano prostitute, e c’erano quelle che chiamavano politiche. Ed erano veramente politiche, donne che avevano lavorato, scritto, sabotato, agito , non come me. Si capisce che tra di loro c’erano anche le vittime della crudele miopia fascista.

Per esempio una sedicenne, appena uscita da una operazione e dall’ospedale. L’avevano arrestata per aver dato da mangiare a un fuggiasco inglese. C’era una vecchia infermiera, arrestata per aver lavorato per un dottore sospetto, anche lui a San Francesco. Coscienza politica, anche se non si vuole, si fa in un posto come quello. L’infermiera si alzava la notte e girava in cella. Era terrorizzata dell’interrogatorio del giorno dopo: la facevano svestire. A volte sognava e gridava << Sono una vecchia, no per l’ amor del Cielo, ragazzi no >>. Era lo stesso Capitano che a Santa Fiora interrogava me e se ne stava seduto dietro la scrivania ( era piuttosto basso ).

Con me mi svestiva solo con gli occhi. In quel clima di allora ci voleva ben poco per essere arrestati. Ricordo che quello che mi faceva più arrabbiare era vedere che le altre prigioniere avevano dei diritti, loro, le prostitute e le ladre. Se condannate avrebbero espiato la loro pena e sarebbero uscite. Noi politiche invece no . Per noi bastava il sospetto, e ci arrestavano, ci rinchiudevano e ci tenevano a disposizione. Erano i giorni della rappresaglie quelli. Scoppiava una bomba in piazza, cadevano alcuni militi, e prendevano ostaggi.

Venivano a San Francesco a prenderli, nella sezione degli uomini li fucilavano in piazza Garibaldi. Ricordo che una mattina abbiamo sentito la sparatoria all’alba e, più tardi abbiamo saputo che ne avevano presi otto. Una delle politiche nel silenzio mia aveva guardata un po’ e poi mi aveva detto: << noi siamo ancora al sicuro, almeno per ora. Fuori pericolo, ma pensaci sai se ti saltasse in mente di parlare e di tradire i tuoi fratelli. Pensaci due volte>>.

Ed io avevo risposto << Ma come posso fare? Io dove sono non lo so >>. E di scatto si era messa ad urlare. << Ma per chi mi prendi? Per una spia? Io non voglio sapere dove sono i tuoi fratelli? Tienitelo per tè>>. Anch’io come lei ero sempre arrabbiata e pronta a scattare.<< Ma a me non me ne importa se lo vuoi sapere o no . Io dove sono non lo so >>. S’era calmata subito. Eravamo veramente buone amiche e s’era messa a ridere. << Ma davvero non lo sai? Dici sul serio ?>> e aggiunge: << E sì, proprio così, così i fascisti, inutile dire la verità. Per loro è troppo semplice >>.

C’erano anche le comuniste, quelle di Parma vecchia. Veri tipi quelli, quest’ultime, esperte in raggiri e strategie, ci canzonavano tutte, erano in comunicazione col di fuori, ricevevano cibo, torte, vino. Non si lasciavano intimidire da nessuno, fascisti o guardie di prigione. Dopo il bombardamento di Bologna ne arrivarono ancora di più e non c’era più posto. La sua fortezza, San Francesco, Maria Teresa l’aveva costruita con muri massicci esodi, ma posto per tutte non c’era. Hanno aperto le porte delle celle, le hanno messe nei corridoi. Ricordo che una era entrata nella nostra cella, ci aveva guardato, diceva di essere stata privilegiata a Bologna, una persona importante.<< Io nei corridoi non ci sto >>. Aveva detto.

Voleva uno dei nostri posti, e così per scherzare Renata un equilibrista del circo equestre, aveva mostrato me col dito: << Quella là, domandalo alla professoressa, il posto >>. Le atre dormivano sulle brande, io sul materasso sotto la finestra all’angolo. La donna si era fermata ai miei piedi e ci aveva squadrato. Dev’essere una tinta universale quella della prigione. Le facce delle bolognesi si assomigliano alle nostre. Una tinta fra il bigio e il giallo sporco. Ma la donna aveva cambiato idea, il mio posto non la interessava più. Andò a dormire nel corridoio. Stavamo sedute sul letto tutto il giorno.

Faceva un freddo terribile. Quando venivano a prendermi da Santa Fiora, Renata si metteva nel mio letto per tenerlo caldo ma io, in compenso, dovevo chiedere una sigaretta ad un milite, o in qualche modo trovargliela, infilarla dentro l’orlo del cappotto e portargliela. Non stavo bene ed avevo chiesto di vedere un dottore e di fare il bagno. Ma, invece del bagno, così, all’improvviso il giorno dopo la mia richiesta, m’anno messa fuori. Così senza complimenti. << Solari, porta tutto. Sbrigati. Aspettano di sotto. Esci >>.Prigioniera 2023, libera. Senza prolungati addii, senza processo, fine della condanna. Non ero convinta.

A Borgotaro sono arrivata col treno, la sera. C’era il controllo in stazione.Al cancello d’ uscita due militari facevano aprire le valige e uno mi ha chiesto cosa ci fosse nella mia. << Dei pidocchi, ho risposto, tutti i pidocchi che ho preso nelle vostre carceri >>. L’altro gli ha detto. << Lasciala passare, stupido >>.Nel viale verso casa m’ero accorta d’essere seguita e sotto un fanale mi fermo.

È un ragazzo. << E tu cosa vuoi? >> gli ho chiesto. << Non mi riconosce signorina? >>. Era un mio scolaro. Voleva portarmi la valigia, e camminando verso casa, mi raccontò che i miei allievi erano divisi in due: quelli che pensavano fossi una traditrice e mi volevano fucilata, egli altri. E lui era fra gli altri, per loro ero una vera eroina. Quanto tempo sono rimasta in casa? Una, due settimane? Il tempo passato, nel ricordo, si fa elastico, s’allunga, s’accorcia, io non so.

La casa era sempre sorvegliata. Una sera arriva qualcuno a dirmi che devo andarmene, uscire e attraversare il Taro, quella sera stessa, recarmi all’Appennino dove mi aspettava una macchina che m’avrebbe portato da loro. E così è stato. Ed eccomi a Tomba. Eccomi arrivata fra le bande dei fuorilegge, quei banditi che uccidono e non seppelliscono i morti, come m’avevano detto a Santa Fiora.

Vedo Eugenio che mi chiede se i fascisti m’hanno fatto del male; sono alloggiata in una famiglia di sfollati di Parma e respiro aria libera. Alcuni di questi banditi vengono la sera ad ascoltare la radio trasmissione. Vestono alla buona, in un miscuglio civile – militare. Uno porta un berretto di astrakan nero, con sopra ricamata una parola << Libertà >>. Ai miei occhi, dopo il grigio e le facce di San Francesco, mi sembravano tutti belli, questi banditi.

Ascoltiamo Radio Londra. Io non ci capisco niente. Faccio attenzione. Degli enigmi: << Un pesco è in fiore >>. << Giovanni ama Maria >>. << Ritorneremo >>. << Ciao Mariù >>. << I Promessi Sposi >>. << Il cancello è aperto >>. Ad un tratto smettono di fare attenzione. Le frasi continuano ma loro se ne vanno.

E così arriva la Pasqua, e una di quelle puntate di cui mi parlavamo a Santa Fiora. Ma invece di sorprendere i ribelli e di fucilarli a prima vista, sono i fascisti che hanno la sorpresa. Sono loro ad essere attaccati e fanno dietro front. Ci sono ancora delle chiazze di neve, ma le scarpate sono nude e scoperte. Io e un’altra curiosa del paese seguiamo l’azione e li vediamo letteralmente darsela a gambe. Ma è una gioia che dura poco; una vittoria che non viene festeggiata.

Si seppelliscono le armi che non servono, e si parte. Io pure devo andarmene e mi metto in marcia col gruppo. Un ragazzo mi offre un paio di calzoni militari, vado dietro una siepe, tolgo la sottana e metto i calzoni. Eugenio mi consegna un fucile: << Ma non farti delle idee, mi dice. È scarico. Lo porti tu perché non possiamo lasciarlo in mano al fascista, ma soltanto per questo >>.

Avevamo un prigioniero fascista con noi. Quando le cose sono cambiate torniamo a Tomba. Ora io sono alloggiata da un’altra famiglia, ma per il resto non c’è niente di cambiato. I ragazzi partono a fare i loro colpi, fanno la guardia, ascoltano Radio Londra. Ma l’azione di Pasqua m’aveva dato il gusto della lotta. Capivo che con mio fratello non c’era niente da fare. Lui mi avrebbe protetta, m’avrebbe procurato da mangiare, seduta vicino al fuoco avrei potuto fare la calza se volevo, ma fare parte del gruppo, essere una di loro?

Niente da fare. Le scelte erano due: potevo restare con dai contadini portare la sottana, aiutarli a piantar patate, durante un rastrellamento scappare e nascondermi, o potevo unirmi a un gruppo e fare quello che facevamo loro, i patrioti. Ora non mi restava che tentare l’altro mio fratello, Jack, lui era giù verso Baselica. Aspetto che arrivi la staffetta, chiedo, se non c’è nessuna difficoltà e parto con la staffetta. Arrivo a Baselica e capisco subito il mio sbaglio .Mi mettono in casa di mia zia. Peggio di prima. Io sono a Baselica, loro su ai Linari, a chilometri di distanza.

Più lontani che mai. A Tomba ero in mezzo a loro, li vedevo arrivare, li vedevo partire. La casa della zia è posto di collegamento, vedo qualche staffetta e basta. Però ci sono dei ragazzi che non la pensano come i miei fratelli. Ragazzi che erano a scuola con me o ragazzi del paese che mi conoscono e che a volte mi chiedono: << Ci verresti con noi a fare un colpo?>><< Eh figurati se ci verrei >>. Ma non ci credo, parlano così, così per dire, scherzano. Invece m’accorgo che alcuni di loro preparano qualcosa e nei piani ci sono anch’io, stanno raccogliendo informazioni.

Vogliono entrare in stazione e prelevare dei militi, ragazzi che conoscono, amici, come dicono: << Imbecilli, che non hanno una idea chiara nella testa >>. Mio fratello e Dragotte non ne sanno niente. Il giorno dell’azione partono con due muli – Dragotte pensa siano partiti per rifornimenti di viveri – passano a prendermi a Baselica, mi danno una rivoltella, mi fanno vedere come si adopera.

E facciamo il colpo. Com’era stabilito, Punteria, Renzo, Tuono si mettono a far guardia ai binari – la pattuglia non sappiamo dove sia – io e Ailù prima dell’arrivo del primo treno Parma – la Spezia entriamo in sala d’aspetto. E tutto fila a meraviglia. Prendiamo tre militi un mitra, rivoltelle, moschetti, munizioni, bombe a mano.

I militi li facciamo svestire, mettersi inginocchio per dire un’ave di ringraziamento per la loro liberazione, e rispediamo in paese in mutande. Ancora ubriachi di gioia e successo ci avviamo ai Linari dove ci attende una buona lavata di capo da Dragotte: << Imbecilli, che cosa credete di fare? Sapete che cosa succede adesso? >>. Ma io ascolto a metà. Ce l’ho fatta, e penso: ragazzi miei, io ai Linari ci sono, e ci sto, se vi piace o no.

E infatti nessuno solleva nessuna difficoltà. La famiglia del contadino ha due ragazze, mi fanno posto tra di loro nel letto. Siamo un po’ pigiate, ma Emma e Maria gentilmente non si lamentano. Gli artigiani hanno costruito un forno di mattoni, fanno il pane ogni giorno, mi hanno consegnato la mia pagnotta, la mia porzione del rancio, se c’è vino, il mio bicchiere se lo voglio.

Sono una di loro. Se Ailù e Punteria o uno di loro parte per prelevare un fascista, per rifornimenti o per una azione mi chiedono: << e tu vieni?>>. << Figurati se vengo>>. Con tutto questo io capisco bene il disagio, l’imbarazzo che causa la mia presenza tra di loro.

Una ragazza. Non possono agire, esprimersi, come farebbero se non ci fossi. E lo capisco. È per i miei fratelli era ancora peggio poi. La vita ai monti è abbastanza difficile senza il grattacapo di una sorella fra i piedi. Chissà quante volte mentalmente mi hanno augurato in un convento di suore. C’era anche la mia reputazione, il buon nome. Trentenni fa si parlava ancora di queste cose.

Una ragazza per bene non agiva così, non mandava in aria le convenzioni sociali. Tutte queste cose mi passavano per la testa, ma la mia decisione non era stata un impulso passeggero, non avrei indietreggiato. Forse se i ragazzi non fossero stati quelli del paese, la cosa sarebbe stata diversa. Stranieri, non si sarebbero mostrati subito gentili.

Non avrebbero avuto istintivamente tutti quei riguardi necessari in una situazione imbarazzante per tutti. Io parlo del principio del movimento, quando eravamo ancora pochi e molto uniti. Per la maggior parte il gruppo Linari, era formato di borgotaresi, un gruppo a modo suo unico. E quale gruppo avrebbe potuto vantarsi un cuoco, Ailù, che sarebbe diventato una leggenda.?

La nostra migliore staffetta, Max, aveva un occhio solo. Ce lo fece notare lui, un giorno, dopo aver consegnato in paese un prigioniero ammalato. Avvicinandosi al paese l’aveva bendato e assieme erano scivolati giù per sentieri e scorciatoie.<< pensa, disse al ritorno, due uomini e un occhio solo fra due >>.

Avevamo anche un partigiano che camminava sulle stampelle. Ai monti non capitavano tutti i giorni partigiani con una gamba sola. Quando si era presentato, Dragotte però aveva protestato. << Ma scusa, gli aveva detto – per noi due gambe non sono solo necessarie, ma indispensabili >>.

Ma Leo era rimasto. E ora avevano anche una ragazza. Si era il principio e avevano quel senso di unità che inevitabilmente doveva scomparire a mano a mano che il movimento s’ingrandiva e si accettava ogni nuovo venuto. Allora ci si sentiva responsabili l’uno dell’altro. C’era un senso di fratellanza.

Lo si sentiva nella colonna in marcia, l’uno dietro l’altro, in fila, in silenzio su sentieri che erano quelli dei nostri monti in vista di tetti che erano delle nostre case. Si sentivano cantando canti di guerra di Alpini, cori che tutti conoscevano e che sapevano cantare così bene, sotto la bacchetta del maestro Dragotte. All’imbrunire mentre cantavano, alle nostre spalle, striscioni di colore rosso giallo scivolavano lungo il cielo dietro la sagoma del Santa Donna, del Molinatico.

Nel mio diario leggo una data, 16 luglio: ieri i tedeschi sono entrati in Borgotaro. Cosa voleva dire questo? Vittime, rappresaglie in paese. Per noi, rastrellamento, e morti. A Linari ricordo la morte di Mario. Per noi non era solo un partigiano che era caduto, era uno di noi, di famiglia. Come fare, come mandare una staffetta giù in paese, come fare a farlo sapere alla madre? Ci si sentiva colpevoli, responsabili, colpevoli di vivere, ora che lui non c’era più. E quando mamma arriva ce ne stiamo attorno, e lei sta vicino al morto in silenzio e noi ci vergogniamo di essere vivi, noi.

Ricordo che i ragazzi avevano raccolto un intero prato di fiori. Ai Linari i fiori erano piccoli, microscopici e cene volevano delle bracciate per vedere un po’ di colore attorno alla salma. Molto è stato e verrà scritto sul partigiano: resoconti veri, espressioni liriche, elaborazioni mentali, più o meno esatte. Ma io penso che per noi, il senso di fratellanza che abbiamo provato allora, il ricordo, resta netto e duro come il cristallo nella nostra memoria.

Nessun ricordo di esperienza che seguono, belle o brutte, può cambiarlo e smuoverlo di un millimetro, cancellarne la prefazione. Ma se così all’improvviso mi sono trovata a far parte del gruppo, io non m’illudevo però con questo che ero anch’io d’un tratto diventata un soldato. Certo che nei sei mesi che seguirono avrei imparato molte cose.

Avrei imparato a distinguere lo Sten dal Mitra, la beretta dalla maser, in una sparatoria a distinguere il suono della 20 mm da quello della bazooka – il sordo tac – pun del moschetto di Max poi, lo avrei riconosciuto da qualsiasi parte. Sotto i ponti, dai sabotatori avrei sentito quanti chili di esplosivo si metteva sotto una pila, da Richetto avrei imparato come si fanno le bombe Ballerine.Tutto questo una ragazza, o anche un bambino, avrebbe potuto imparare in una simile situazione.

Ma soldato io ? Sapevo di non esserlo e non avevo ambizioni di diventarlo. I veri soldati però avevo imparato a distinguerli, quelli che non solo avevano fatto il militare, ma anche le loro brave campagne. Naturalmente fra noi erano quasi tutti Alpini come Eugenio, Dragotte, Corrado, Ailù, Libero. Loro si tenevano calmi nell’azione, e io senza esperienza mi tenevo vicino a loro perché non andavano a caso.

Sapevano quello che facevano. E il più delle volte erano in prima linea, e c’ero anch’io, non era per fare la coraggiosa, e per provare a me stessa che potevo, ma per prudenza e anche perché fra loro mi sentivo meglio. Così quando siamo scesi per l’occupazione di Borgotaro, io di pian i di battaglia, di strategia militare non ne sapevo per niente, e mi sono messa vicino a Ailù.

Conosceva ogni metro del terreno e sapeva quante volte saremmo stati allo scoperto, in linea diretta con le finestre del comando tedesco. E infatti ancora prima di entrare nella centrale Ailù indica il poggio alla nostra destra e mi dice:<< Aspettiamo che la mitraglia sia a posto >>. E poco dopo: << Vedi quel muro, quando Baffo è a posto e ci copre, di corsa fino là >>. E più tardi sotto Palazzo Ostacchini, sono vicina a Libero.

I tedeschi si sino arresi, hanno sventolato la bandiera bianca, ma quando ricominciano a sparare, a gettare bombe dalla finestra, un soldato sa queste cose possono succedere, se l’aspetta. Così a Varese con Richetto. Un attacco a una caserma di militi. Ai miei occhi è una vera battaglia di guerra.

Ma come entreremo in paese, come faranno i sabotatori a far saltare una caserma di cemento armato, ma quante ore ci vorranno? È un gruppo che non conosco e me ne sto vicina a Richetto e mi sento sicura. Attraversiamo le strade, corriamo attraverso i cortili, vicoli, scavalchiamo muriccioli, e io faccio come fa lui, mi nascondo, corro, mi getto giù, mi rialzo.

Richetto sa quello che fa. Per questo quando mi ha chiesto cosa vuol dire fare la partigiana, non sapevo cosa rispondere. avrei potuto dire, seguire in linea con gli altri. Ma questo era vero per me. Io di partigiane non ne ho conosciute, neppure una.

Ho sentito di loro: so che hanno combattuto, alcune sono cadute, altre sono state ferite. Io posso solo dire di me, di quello che ho provato, imparato, sentito. Io parlo di me, e solo di me. Perché voglio finalmente ammettere che il parafrenalia di guerra io l’odiavo tutto quanto, odiavo i moschetti e fucili, il riflesso blu sull’acciaio della rivoltella le lungo la canna del mitra, il suono del mortaio e della mitragliatrice, così come odiavo le divise e gli stivaloni neri, e la disciplina e la prepotenza fascista.

Portavo la rivoltella, ma il fucile non lo tenevo. Se mi faceva bisogno ne prendevo uno a caso e al ritorno lo lasciavo cascare come mi bruciasse le palme. Contro il fascista il mio odio era piuttosto astratto, evaporava facilmente e all’improvviso e io ammetto che l’abitudine alla vista dei morti, non ce l’ho fatta mai. Contro il tedesco provavo un’avversione profonda, avversione per la sua brutta lingua che avevo dovuto imparare e che mi sarei affrettata a dimenticare il più presto possibile; avversione per il suo atteggiamento di razza superiore e il suo senso della disciplina.

Ma appena il tedesco era nostro prigioniero, il fascista disarmato, l’odio e l’avversione, come la neve al sole, scompariva. Un’ammissione questa che non potevo fare allora. Un’ammissione che mi avrebbe subito squalificato come partigiano. Nella mia esperienza ai monti, il nemico aveva la brutta abitudine di farsi umano, di farmi vedere che assomigliava a me.

Prepotente s’imprimeva nella mia coscienza, e una volta morto, non mi lasciava più. Si allineavano questi morti in colonna: il giovane della X che prima di morire ci aveva chiesto: << Fatelo sapere a mia madre>>, gli otto di Varese stesi al sole lungo la scarpata al passo del Centocroci nell’erba alta che copre a metà faccia, il sangue, i piedi senza scarpe, la suola rivolta al cielo.

Io sto a fissare un piede, un calzino con un grosso buco sul calcagno, un altro piede vicino a lui. È quello che poche ore prima mi aveva detto. << Io ho la fidanzata >>. Meravigliato, lui che con questo talismano che si teneva stretto a sé, dovesse morire.

Nella mia memoria conservo ancora il ricordo del primo uomo che ho visto morire a Tomba. Un vecchio, presunto informatore di Santa Fiora, che girava per i monti con la sua cassetta di bottoni e filo da cucire. Anche lui non ci credeva che potesse morire, e l’ultima espressione della sua faccia è stata di sorpresa. Io lo vedo ancora gettare le mani in aria. Ha le dita delle mani così corte che sembrano amputate.

Io tengo un libro di un morto fascista – il volume di Salvaneschi – che un partigiano mi ha regalato con la dedica. << Dono volontario di un nostro avversario fascista >>. Ho anche un foglio a righe di quaderno di scuola dove un fascista del << Battaglione della Morte >> Ha trascritto parte di una preghiera: << Ma tu ci conosci immutabile, madre. Abbi pietà di noi. Proteggi i superstiti. Proteggi gli innocenti fra di noi >>.

Io nella lotta l’ossigeno per respirare non ce ’ho mai trovato. Col passare del tempo si faceva sempre più difficile continuare. Era una debolezza psichica mia, o di una donna? Hanno provato la stessa cosa le atre partigiane? Non ne ho conosciute, non ho potuto chiederlo. Forse per questo ammiravo i veri soldati.

Perché loro appartenevano a un’altra classe. Erano diversi da me, loro. Per Libero, per Corrado, e per tutti gli altri soldati era un lavoro che doveva essere fatto giorno dopo giorno senza tante capriole e salti intellettuali. Era il dovere. Si chiamava appunto Resistenza. Invece per me, i prigionieri di Ermelato mi riportavano a Santa Fiora e San Francesco e mi ricordavano che anch’io avevo avuto freddo e fame. Quelle loro facce mi ricordavano quelle cinque donne in cella sedute sulle brande che io non potevo guardare il giorno che sono entrata a San Francesco.

E allora dimenticavo che il tedesco era il nemico e andavo in giro dai contadini a domandar calze di lana e cibo e i contadini, si capisce, mi guardavano di malocchio. Ricordo che a Ermelato mi venne una bruttissima idea. Era un periodo di sosta, e non c’era molto da fare. Un giorno chiesi a Dragotte: << Perché non facciamo fare la barba ai prigionieri? Li puliamo un po’ su?

Avevamo tre o quattro barbieri nel gruppo. Altissime proteste da parte di Dragotte e dei barbieri. Ma poi acconsentono e due o tre barbieri si mettono a fare la barba ai prigionieri. Un’idea balorda. Invece di essere nascosti, ora i pidocchi, senz’essere diminuiti di numero, se ne stavano in piena libertà attraverso quelle povere facce ora scoperte e paonazze per il freddo.

Però i miei ricordi di quei giorni non sono tutti brutti. Era una vita avventurosa e mi piaceva. Mi piacevano le lunghe marce di notte lungo le gobbe dei monti, le siepi spinose, i sentieri asciutti. Ricordo che avevo imparato a dormire camminando e se mi svegliavo di soprassalto inciampando nel sentiero, Dragotte mi prendeva il braccio e tenendomi di gomito, mi aiutava a proseguire. Durante la sosta gli uomini si lasciavano cadere per riposarsi e qualcuno cominciava a cantare e gli altri a poco a poco si univano a lui, ed era sempre un coro di Alpini.

Oppure i nostri istrioni, Saga e Renzo, si mettevano in posa e ci facevano la rappresentazione: un dialogo Hitler – Mussolini. Allucinante ascoltarli. Avevano colto la voce, il gesto alla perfezione, non una nota sbagliata. Erano Hitler e Mussolini, due cani arrabbiati che si scambiavano suoni gutturali senza pronunciare neanche per sbaglio una sola parola di tedesco.

A me piaceva la partenza per un’azione, l’attesa, il silenzio cospiratorio attorno a un ponte, un casello, o una caserma, a volte in vista del ponte ferroviario, alto e sottile con la sua bella curva leggera che si stagliava contro il cielo e che ai miei occhi sembrava un miracolo d’arte e d’ingegneria. Mi piacevano le situazioni assurde che mi capitavano a volte. Un ballo in campagna in un’osteria, una ragazza m’abbraccia all’improvviso, mi fa fare tre giri tra le coppie e s’accorge del suo sbaglio.

La discesa in pianura e il nostro incontro sulla Via Emilia con la VIII Armata americana, quel loro buffo mezzo di trasporto, la jeep, che sembra un brutto uccello sgraziato che fila su quattro ruote. E i primi G.I. che ridono di gusto di me, del mio fucile, della mia camicia militare e uno che tocca la canna del mio fucile e chiede? << Lo sai adoperare quel giocatolo? Vuoi le sigarette?>>.E, orgogliosa di capirlo, rispondo:<< Io non fumo >>

E scoppiano a ridere ancora più forte. << La signorina non fuma sigarette >>.E uno mi mette qualcosa in mano: credo sia una stecca di cioccolato, e un sigaro, un sigaro Phillips. Vicino a Castel Guelfo dobbiamo cercare due informatori e un grosso baule di armi e munizioni in un enorme casolare di sfollati napoletani. Troviamo il baule ma, al posto delle armi, troviamo che è pieno zeppo di mutandine di seta e di reggiseno. Mentre altri partigiani cercano in altre stanze, tengo donne e bambini addossati al muro con un espressione feroce, la rivoltella puntata.

Un piccolo di quattro o cinque anni, esce dal gruppo per vedere meglio, il pollice in bocca, la camicia che gli arriva appena all’ombelico. Si avvicina, mi studia centimetro per centimetro dagli scarponi polverosi alla visiera del berretto – la rivoltella non gli interessa -, toglie il dito di bocca e mi chiede: << Perché porti i calzoni? Ma non sei una ragazza tu?>>. Abbasso la rivoltella e rido con le donne.

Fra i ragazzi borgotaresi almeno una cosa avevo imparato: a non prendermi sul serio. Sarebbe stato difficile prendersi sul serio con loro. Cosa vuol dire essere una partigiana? Vuol dire fare parte di un gruppo e condividere il rancio, l’idea e il senso della fratellanza. Vuol dire dormire con le scarpe ai piedi, molto spesso dormire sulla paglia o il fieno, lavarsi in un stambugio con l’odore brutto delle capre e delle pecore, mettersi in linea per ricevere il mestolo di rancio e la pagnotta.

Vuol dire essere convinti che il mondo è messo insieme malamente e sentirsi forti a sufficienza, assieme, uniti, per scombussolarlo un poco e resistere ai prepotenti. Vuol dire credere che un ordine nuovo sia possibile e ciò vuol dire avere illusioni e delusioni. Fare la partigiana vuol dire tramare di paura durante un rastrellamento, ascoltare il suono della notte, delle foglie, l’abbaiare di un cane e fissare il buio che all’improvviso si è popolato di fantasmi e di minacce; seguire un sentiero che può essere quello sbagliato, e all’ultimo sentirsi nuda, e scoperta sul biancore della neve .

E vuol dire anche cercare di seppellire i morti. E poi per una ragazza farsi partigiana, vuol dire guardare in faccia la questione della moralità e scoprire che risposte belle fatte, pronte, non ce ne sono, quelle convenzionali, le regole di condotta imparate in chiesa o dalla mamma, non servono, possono essere solo divise e di esempio, ma il senso morale una ragazza se lo fa da sè.